Escrita por Josefina Fernández, dirigida por Nicolás Acuña, y emitida en su primera temporada por TVN el año 2011, la serie Los archivos del cardenal, que trata sobre el trabajo de defensa de los derechos humanos realizado por la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura chilena, puede abordarse desde múltiples perspectivas, y todas ellas abren a su vez interrogantes de relevancia para la reflexión teórica sobre el cine y la televisión. Si hay algo que caracteriza a las producciones audiovisuales como Los archivos del cardenal, entendiéndolas como aquellas realizaciones que representan mediante la ficción nuestro pasado histórico reciente (y donde reciente significa casi siempre el tiempo delimitado por la dictadura), es que su mera existencia las saca de su dimensión exclusivamente televisiva o cinematográfica y las inscribe, por el contrario, en un espacio público más amplio, donde no sólo tienen cabida las consideraciones estéticas y narrativas, sino que se dialoga con la compleja red de discursos que entrelazan historia, política y cultura.

Cada vez que un producto de estas características se estrena, se repite la misma cadena de acciones y reacciones. Bajo la forma de cartas al director, columnas y entrevistas en los principales diarios del país, las cúpulas políticas se manifiestan, claman por objetividad, y expresan su temor a la representación, temor fundado en el desconocimiento, o en la presunción que el público, esa masa ignorante para la élite, desconoce la diferencia entre ficción y realidad. Las críticas se esgrimen desde el anhelo de transparencia, donde ambas líneas (ficción y realidad, historia y narración, representación e interpretación) se igualan y donde al medio (televisivo en este caso) se le exige ser reflejo –fiel, por cierto– del mundo que está más allá de sus límites.

Lo cierto es que la aparición de Los archivos del cardenal vuelve manifiesta la continuidad entre la pantalla y el mundo histórico, ese mundo que es la fuente del poder de las imágenes contenidas en la pantalla. Continuidad en la medida que el producto (y hay que considerar aquí también la estrategia de marketing que esto supone) no es sólo la serie de ficción sino también un sitio web con las historias reales en las cuales los capítulos se inspiraron, un libro editado por Catalonia y UDP –Los archivos del cardenal. Casos reales– y un acto cultural en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde se exhibió el último capítulo de la temporada y Manuel García cantó en el escenario el tema que cierra la serie. Continuidad, entonces, en tanto los límites de la pantalla permanecen presentes pero anulados en virtud de su emplazamiento en un espacio abierto y público, y donde la canción que acompaña los créditos deja de ser un archivo contenido en la banda sonora de la emisión televisiva, y pasa a ser performance, representación viva en un escenario. Pero también, continuidad en el sentido que la serie produce consecuencias en el afuera de la pantalla, interpela a protagonistas, exige posiciones, y reflota debates siempre latentes cuando las memorias sobre el pasado político se agitan y reverberan.

Así como Los archivos del cardenal es de alguna manera una respuesta a Los 80, la existencia de la serie demanda respuestas del público y de instituciones. Recordemos, por ejemplo, que el fondo concursable del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) otorgó financiamiento a la serie por sólo un voto a favor en una decisión que se hizo conocida con posterioridad, y que reabrió la discusión sobre el financiamiento de estos programas con las arcas fiscales, y sobre la legitimidad de su emisión en un canal público, donde justamente la noción de lo público como espacio es lo que está en juego, puesto que se limita la televisión pública al cuoteo de partidos políticos en el directorio de un canal condenado a auto-sustentarse sin financiamiento estatal.

Los archivos del cardenal, para volver al inicio, interpela a la crítica desde una serie de campos –el del público como espectador, el del espacio público en la televisión (pública), el del panorama de las ficciones televisivas en Chile, y el de la fijación con el pasado histórico, fijación que es al mismo tiempo obsesión e inscripción. Sobre este punto tratará lo que sigue. ¿En qué términos se produce la relación con el pasado? ¿Cómo definimos la complejidad de la relación entre el referente histórico y su representación? ¿Cuál es la diferencia entre el acontecimiento y su memoria? ¿Cuál, la finalidad del documento, del archivo? Si alguna vez Bazin definió al cine como la asíntota de la realidad –en matemáticas, una asíntota es una línea recta que se aproxima muy cercanamente a una curva, pero que nunca la toca– ¿qué es lo que se produce en el abismo que separa a ambas líneas?

Decíamos que Los archivos del cardenal funciona como respuesta a Los 80, casi como su opuesto. Mientras la serie de Canal 13 recorre la década de 1980 a través de los ojos de una familia convencional de clase media –y por tanto, sólo lidia con la política y la historia de manera residual, como trasfondo de la cotidianeidad familiar en una década accidentada, al menos en sus primeras temporadas 1De hecho, una de las principales críticas esgrimidas por los televidentes en diversos foros de comentarios en internet, es que las últimas temporadas de la serie presentaron una ‘politización’ de la ficción, en la medida que los acontecimientos narrados (sobre todo en función del desarrollo dramático del personaje de Claudia, relacionada afectivamente con un mirista) giraban ahora exclusivamente en torno a los acontecimientos políticos. Los 80, dicen los comentarios, había empezado a parecerse a Los Archivos del Cardenal.– en Los archivos del cardenal esa relación con la historia política está explícitamente, dado el tema de la serie. Si en los capítulos iniciales de Los 80, la representación del acontecimiento está mediada principalmente en función de la nostalgia (el penal perdido por Caszely, la llegada de la televisión a color, etc.) –entendiendo la nostalgia como una forma de recuerdo ligada a la experiencia individual, que idealiza el pasado–, en Los archivos del cardenal el acontecimiento nunca es pretexto, es en sí siempre histórico y político, y por tanto apela a una función crítica de la memoria colectiva en su capacidad de convertirse en alternativa al relato histórico. Por esta razón, como se veía al comienzo, la serie de TVN demanda posiciones y respuestas en función del hecho político acontecido, lo que difiere del tipo de preguntas planteadas por Los 80, que calan hondo en la dimensión afectiva del espectador, pero que tienen más que ver con su lugar en la cadena de recuerdos: ¿dónde estaba yo para el mundial del ’82, para el terremoto del ’85, para el atentado a Pinochet?

Ahora, entrando a los modos de representación, puede ser paradojal el que Los archivos del cardenal –una serie sobre el valor del documento– prescinda del archivo audiovisual para construir su relato, a diferencia de lo que hace Los 80, que integra copiosamente fragmentos de emisiones televisivas e imágenes de protestas registradas por camarógrafos independientes. 2La televisión, en Los 80, ocupa siempre un lugar central, tanto en el espacio del hogar como en la elaboración de la narración Nada de eso hay en Los archivos del cardenal, que elude la textura y la materialidad de las imágenes asociadas a la resistencia contra la dictadura, y se plantea desde la limpidez de un lenguaje televisivo contemporáneo y convencional, que se enuncia a sí mismo como si no tuviera un enunciador, y que prescinde de intervenciones autorales marcadas. Mientras en Los 80 el archivo está presente incluso en exceso –como inagotable juego intertextual para el espectador, juego que es a su vez el catalizador del torrente afectivo de los recuerdos–, en Los archivos del cardenal, que si bien trata sobre un pedazo de historia invariablemente chilena, llena de referencias precisas a hechos reales acaecidos en nuestro pasado, no hay inscripción de lo real en la materialidad de su imagen ni en los personajes del relato. Los nombres de los protagonistas no son los reales –como suele ser la tónica en Chile con las producciones de este tipo– y la imagen documental está ausente, debe ser llenada por la memoria del espectador.

Quisiera invocar dos momentos de la serie que se refieren a lo recién planteado y que son útiles para pensar el espacio en tránsito que separa representación de realidad. El primer momento invoca una presencia y el segundo, una ausencia.

El capítulo ocho desarrolla el caso de Tucapel Jiménez, líder sindical asesinado por agentes de la CNI, quienes luego elaboraron un burdo montaje que culpaba a un alcohólico del crimen. En la ficción, Tucapel Jiménez se llama Lautaro Marín (se mantiene la procedencia mapuche del nombre propio) y así se le refiere cada vez que se lo nombra. Sin embargo, en la escena en que Carlos Pedregal (el abogado jefe de la Vicaría, interpretado por Alejandro Trejo) decide iniciar acciones legales por el crimen, se refiere a Jiménez como Jiménez. Le dice a su hija Laura y a Ramón Sarmiento, otro abogado, “contáctense con el abogado de la familia Jiménez, es amigo mío de la Universidad”.

¿Es esto un lapsus del actor no advertido por los realizadores? ¿Es un error voluntario? Difícil saberlo, y poco importa. Lo relevante es que el pie forzado que la tradición televisiva nacional exige con respecto a los nombres de personajes históricos, ha sido, conciente o inconcientemente, subvertido. La historia a secas, esa acumulación de eventos y hechos, se cuela bajo la singularidad del apellido Jiménez. La enunciación abrupta, subrepticia, del apellido constituye la aparición de una huella de lo real, y de una historia particular, la del sindicalismo chileno y sus líderes. La enunciación de la palabra Jiménez convierte al sonido en una imagen-sonora, que remite a una figura específica. La marca de lo real se inscribe en medio de palabras e imágenes, y las devuelve a lo que justamente son, los signos mediante los cuales se construye una representación que el espectador ahora reconoce como tal, en todo su artificio.

El segundo momento corresponde al clímax del último capítulo de la temporada, episodio relativo al caso degollados, donde fueron asesinados Santiago Nattino (en la serie, Lucas Rossi), Manuel Guerrero (Jorge Troncoso) y José Manuel Parada (el archivero de la Vicaría en la cual el personaje Carlos Pedregal se inspira, aunque en la ficción es abogado). La escena ocurre de día a las afueras del Servicio Médico Legal, donde los familiares se agolpan para esperar la información sobre las identidades de tres cadáveres encontrados. Ramón Sarmiento entra para confirmar la información. Regresa tras unos segundos, compungido. Un oficial del SML sale junto a él y confirma los nombres de las víctimas. Luz Croxatto, interpretando a la viuda de Troncoso, grita “asesinos, asesinos, la dictadura los mató”. La escena pasa a desarrollarse a partir de un montaje de tomas en cámara lenta, acompañadas de una música que enfatiza el dramatismo del momento. Luego, el sonido se distorsiona progresivamente hasta silenciarse por completo. Sólo queda la música.

Resulta importante contrastar la forma en que esta escena cúlmine se presenta en la serie televisiva con las imágenes de archivo que existen del acontecimiento real, y que están contenidas en el documental Chile: Hasta cuándo? (David Bradbury, 1984), película que desde hace meses circula en youtube, luego fue subida al canal Vimeo Chile Desde Fuera, y recientemente, exhibida como film de apertura en el pasado FIDOCS, que le dedicó una retrospectiva a Bradbury.

La secuencia de Chile: Hasta cuándo? se inicia con la cortina musical característica de la radio Cooperativa, sobre una toma aérea de Santiago.

Luego, la cámara espera a las afueras del Servicio Médico Legal. Hay familiares y periodistas. El funcionario del instituto dice que pronto, 10 o 15 minutos, podrán confirmar la información. Le preguntan si ya tienen identificados los cuerpos, pero él se rehúsa a confirmar. Dice que esperen. Finalmente, cuando se confirma la noticia, se escuchan gritos de dolor. Estela Ortiz, la viuda de Parada, estalla en un discurso desgarrador:

“Hace ocho años detuvieron a mi padre. Hoy día me matan a mi marido (…). Llegará el día en que cada uno de ellos va a pagar estos crímenes. No les quepa duda. Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo sufrí. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanta, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? Chileno, compañero, compatriota, por favor, ¡levántate! ¡No aguantes que nos sigan matando a nuestra gente, por favor, por favor! Exijamos justicia de una vez por todas.”

Está claro que esta imagen no tendría por qué estar en una serie que de entrada prescinde del archivo audiovisual, pero sí llama la atención por qué está ausente el discurso, en una suerte de trance catártico, de Estela Ortiz. Posee todas las características –está justificado, tiene lógica dramática, es desgarrador y violento, interpela directamente al espectador, etc.– que harían necesaria, incluso evidente, su inclusión en el relato bajo la actuación de Luz Croxatto –si se desea prescindir del archivo–. Esta ausencia, a diferencia de la inscripción del apellido Jiménez en el ejemplo pasado, sólo se percibe si el espectador conoce la imagen que falta. Esto no es, nuevamente, lo relevante. Lo que importa es reflexionar sobre las oportunidades que permite el documento.

La imagen documental, sabemos, registra un acto de testimonio presencial –el famoso ‘haber estado ahí’ de Barthes–. De aquí proviene la ventaja retórica del documental, la capacidad de ser testigo y de registrar el acontecimiento histórico. El registro del acontecimiento constituye la fuente del pathos documental, “el pathos del acontecimiento” –esa “bala de evidencia decisiva”, como lo denomina Jane Gaines (1999, p. 106). Pero, si bien el acontecimiento puede haber concluido, el documento nunca lo está. Para el documento no vale la finalización; es, por el contrario, clausura. El acontecimiento registrado en la imagen documental está siempre abierto a recontextualización, es mutable.

Es ésta, finalmente, la característica que está ausente en la escena del caso degollados en Los archivos del cardenal. La imagen documental, ausente, queda limitada a su capacidad de testimonio y a su aspiración idealista por ‘dejar que el acontecimiento hable’; sus complejidades quedan de lado. Stella Bruzzi nos ha recordado que el documental puede ser pensado en términos de la relación entre aspiración y potencial –el potencial de conseguir la más pura, más directa conexión entre lo real y la imagen, y la imposibilidad de tal aspiración (2000, p. 3). O, en otras palabras, el documental es nada más que la permanente dialéctica entre acontecimiento y representación, donde el acontecimiento es la capacidad del cine de operar como ‘registro’, extrayendo un trozo del mundo y fijándolo en la película, y donde representación es ‘narración’, el moldear los acontecimientos en una estructura dramática lógica (2000, p. 9). Si acontecimiento y registro están alineados con ‘pureza’, y representación y narración lo están del lado del ‘artificio’, el documental es la mediación entre los dos, con la esperanza última que la división entre lo real y su representación devenga invisible.

Pero sabemos que la invisibilidad de dicha división constituye un imposible, del mismo modo que lo es el ‘dejar que el acontecimiento histórico’ hable. Lo que habla en una representación audiovisual, dice Pascal Bonitzer, “nunca es el acontecimiento (¿y qué es un acontecimiento, sino un punto nodal de intensidades históricas redistribuidas?), sino el sujeto que presumiblemente lo conoce” (1986, p. 321). Para Bonitzer, entonces, lo que vale es cómo se traspasa el habla del acontecimiento a una subjetividad, individual o colectiva, que lo reconoce, lo interpreta, lo descifra. Se trata, en definitiva, de qué tipo de agencia se le traspasa al espectador, y qué poderes invoca cada modo retórico, ya sea el que descansa en los procedimientos exclusivos de la ficción, o en aquel que remite a la fuente documental del archivo.

En el caso del capítulo de los degollados en Los archivos del cardenal, la ficción rehúye de la subjetividad –política, emancipadora, revolucionaria– de Estela Ortiz, quien es la fuente del poder de las imágenes y las palabras que la serie decide no mostrar. El pathos de la escena se reduce a la dimensión afectiva de la situación (el llanto de las mujeres, reforzado por primeros planos y la música), pero se elude la imagen sonora de la cristalización de esa situación en un acontecimiento histórico (la alocución de Estela Ortiz al pueblo chileno, que señala un punto clave para entender los últimos años de resistencia a la dictadura).

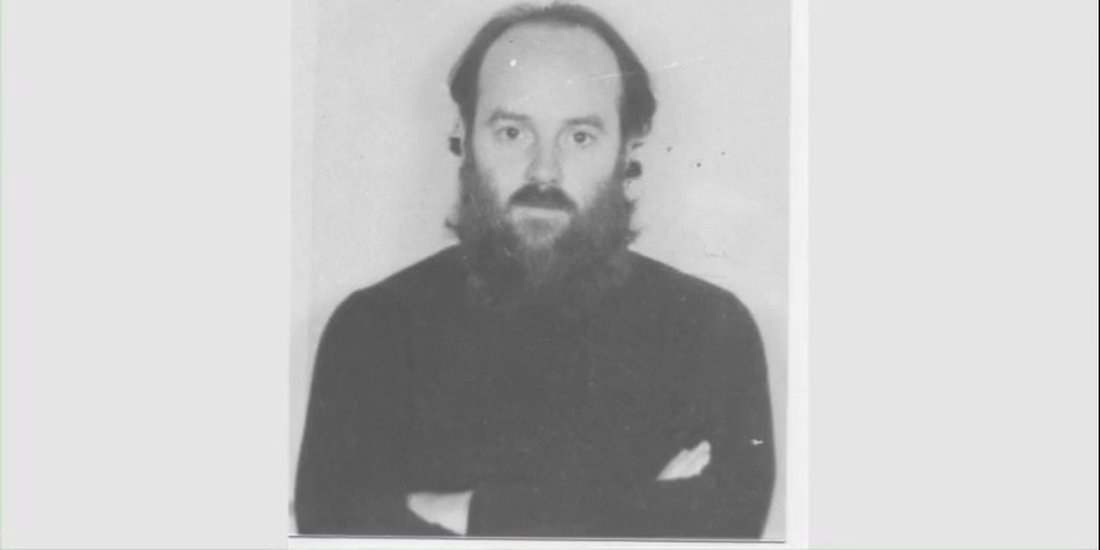

Casi como un reconocimiento a la limitación que la ausencia total de inscripción material de la imagen de lo real supone, el capítulo –y la temporada– finaliza con dos tomas sugerentes. Primero, la imagen de una fotografía de Carlos Pedregal, enmarcada sobre un escritorio de oficina de la Vicaría, y luego, por fundido, la inserción de una fotografía de José Manuel Parada, fotografía que es de tipo cédula de identidad, que por tanto refuerza la señal de huella de una identidad real. En esos breves segundos, y mediante un procedimiento simple, la serie sintetiza la dialéctica de la representación, al mismo tiempo que cede ante la fuerza retórica, el pathos del documento. 3Lo que se confirma, además, en el estallido que la aparición de la imagen de Parada desata en el público asistente a la proyección masiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Pero esto no significa que en la serie no hay espacio para la historia como inscripción de lo real. A lo largo de sus capítulos, Los archivos del cardenal supera con astucia este problema. Produce mediante el artificio de la ficción (artificio que es por lo demás el origen de las críticas que plantea la élite política, y por tanto, es el modo retórico a defender por la serie y sus realizadores) y mediante las subjetividades de sus personajes (el miembro del MIR, la periodista, el CNI protegido por la Vicaría) las oportunidades suficientes como para que la política y la historia, con todas sus letras, se cuelen y subviertan las memorias colectivas totalizadoras.

Para Los archivos del cardenal, entonces, la imagen de lo real no es el documento, el archivo propiamente tal, sino la elaboración de un relato que permite una presencia subrepticia (pero desenmascarada) de la historia. Esta presencia, al estar envuelta en un juego de ocultamiento y visibilización, deviene historia viva, no finalizada, y por tanto, con potencialidad crítica para el espectador.

Bibliografía

Bonitzer, P. (1986). The Silences of the Voice (À propos of Mai 68 by Gudie Lawaetz). En P. Rosen (Ed.). Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. New York: Columbia University.

Bruzzi, S. (2000). New Documentary: A Critical Introduction. London: Routledge.

Gaines, J. (1999). Radical Attractions: The Uprising of ‘34. Wide Angle, 21(2), 101-119.

Palacios, J. (2012). Archivos sin archivo, laFuga, 14. [Fecha de consulta: 2024-12-21] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/archivos-sin-archivo/574