Restos

Restos, de la realizadora Albertina Carri, es un corto producido el año 2010, en el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura Argentina, que bajo el nombre 25 miradas, 200 minutos convocó a 25 directores para producir 25 cortometrajes de 8 minutos cada uno, como parte de las actividades de conmemoración del bicentenario. La propuesta buscaba que, en el entramado de esos 200 minutos de grabación, despuntasen diversos puntos de mira sobre los doscientos años de la historia argentina, dando cabida, de este modo, al haz de temporalidades contradictorias o heterogéneas que pulsan en su decurso. A partir de aquello que consigna una fecha, en este caso la efeméride del bicentenario, destellante como un círculo rojo en el calendario, se hace un llamado a los cineastas a pensar el nexo entre la imagen, la memoria y la historia. Pues una fecha, como afirma el sociólogo y ensayista argentino Eduardo Grüner, “no es tan sólo un hito en una historia lineal (…) Las fechas -que son campos de batalla del “conflicto de interpretaciones”, como bien saben los historiadores- son nudos (complejos (…), intrincados) que condensan historicidades heterogéneas, temporalidades diferentes, proyectos políticos, culturales y existenciales diversos y frecuentemente enfrentados” (2010). Cada director se enfrentó, por lo tanto, al desafío de poner en imágenes, en 8 minutos, un momento de este tiempo fragmentado, ejercicio que en su misma articulación invitaba a no condescender con el recorrido normativo, lineal, progresivo, de la enarbolada historia de la patria. Contra la concepción de un tiempo histórico homogéneo y vacío, en palabras de Benjamin, ilusoriamente propuesto como una totalidad sólida y sin fisuras (ilusión que se ve reflejada en la unificación del festejo del aniversario de la nación), los realizadores de este proyecto tenían en sus manos la tarea de darle visibilidad a las diferencias y heterogeneidades, marcar los agujeros abiertos en ese ideal identitario. Intimación, por tanto, a desplegar el gesto fílmico a partir de aquello que lo enlaza, ineluctablemente, a un cierto estado de memoria: así, en cada uno de los hilos que trenzan las 25 miradas que componen este proyecto fractal, podrían deslizarse potencias de dislocación que, rompiendo con la contemplación monumental del pasado, nos muestran que la historia está, por motivos esenciales, hecha de retazos.

“La Historia -afirma Albertina Carri, en una nota aparecida en Página 12 con un título, Las vasijas destrozadas, que hace pensar en todas las hendiduras que resquebrajan la concepción historicista del archivo- está escrita de retazos, de documentos y de conjeturas, objetivas y subjetivas, y una película no es más que eso y tanto como eso, una conjetura y un documento a la vez” (2010). Esta nota de Carri, que bosqueja una reflexión en torno a Restos abre paso al motivo que recorre el cortometraje: la condición irreparablemente fisurada, desgajada, del archivo del cine argentino, producto de la destrucción y/o desaparición, por parte del poder dictatorial, de las películas pertenecientes al cine militante. “¿Y qué pasa, se pregunta Carri, cuando las vasijas fueron destrozadas, los hombres y mujeres aniquilados, los cuerpos de los muertos echados en fosas comunes para que no sean reconocidos y las películas destruidas como los documentos de algo indeseable?”. Carri, ella misma hija de militantes secuestrados y asesinados durante la dictadura, aventura en Restos una respuesta. La acompaña en este ejercicio la escritura de la periodista Marta Dillón, cuya madre también fue detenida y desaparecida. Preguntándose por la memoria de las imágenes, y por la imagen como memoria, el corto comienza con una interrogante, que se instala en la garganta como un vórtice tembloroso del pensamiento: “Acumular imágenes, ¿es resistir?”.

Acumular imágenes, ¿es resistir?

“En nuestra manera de imaginar yace fundamentalmente una condición para nuestra manera de hacer política. La imaginación es política, eso es lo que hay que asumir. Recíprocamente, la política no puede prescindir, en uno u otro momento, de la facultad de imaginar.”

(Georges Didi-Huberman, La supervivencia de las luciérnagas, p.46)

“Y lo omitido ronda, tan grande como los espectros del futuro.”

(Paul Celan, Amapola y memoria)

Como un arco tensado al máximo por la intimación de aquello que su flecha no podrá alcanzar jamás, sólo dejándose orientar por el “fulgor de una ausencia que quema”, Albertina Carri ensaya el gesto de rastrear los restos de una cinematografía perdida, escarbar las cicatrices dejadas por las imágenes ausentes de un cine militante que en las décadas del sesenta y setenta sufrió los embates de la persecución y el terror que el poder dictatorial buscó incrustar en el corazón de lo cotidiano. Para los militares no bastaba con cercenar la vida de miles cuyas voces y acciones ponían en entredicho las coerciones que ese poder inflingía al pensamiento disidente. Era preciso, junto a la desaparición de los cuerpos de los desaparecidos, destruir los vestigios materiales de un modo de existencia que los agentes del terrorismo de Estado procuraban fuese aniquilado. Se trataba de un mundo, esto es, de un modo de configurar la experiencia, que querían arrasado, incluso en el polvillo de sus remanentes; cualquier registro de existencia de estos destinos singulares debía ser extenuado hasta las cenizas, suprimiendo palabras e imágenes que pudiesen, en el porvenir, encender la chispa de una memoria de la subversión. Carri se vuelve, entonces, sobre este archivo fílmico obturado, para responder -por medio de lo que ella misma llama un ensayo (irreductible, en su textura visual, tanto a la ficción como al documental)- a la llamada espectral de la punzante presencia de su ausencia.

Cabe, entonces, barruntar qué significa heredar este vacío de imágenes, ahondar el agujero material y de sentido que dejaron las películas pérdidas de ese cine militante al que Carri rinde homenaje, ensayando un lenguaje, una poética visual, con la que poder expresar su falta; esas obras mutantes y dinámicas, como las describe el texto escrito por Marta Dillón, realizadas de manera clandestina, y propagadas de la misma forma; films cuyo lugar de exhibición quedaba fuera del circuito de las salas comerciales; cintas que no fueron hechas para el deleite contemplativo de los espectadores, sino para diseminar ideas, para movilizar con ellas un disenso, “obras que crecían con las voces que se iban sumando en cada proyección”; concebidas como armas políticas de contrainformación, estas películas buscaban expandir su simiente en las escuelas, las universidades, los sindicatos, los centros vecinales, o en el cielo abierto de las villas, a la intemperie, desafiando en el descampado a la censura y la represión. Un cine que se pensó a sí mismo como arma de lucha, y que además de desafiar el discurso oficial en sus temas y en sus tramas, también puso en entredicho las formas del lenguaje y de la producción cinematográfica; cintas cuyo fin era la denuncia, lanzadas al mundo como mensajeras de un estallido que procuraba dislocar, en los términos acuñados por Rancière, la jerarquía desigual de los saberes y los poderes. Es Jacques Rancière el que ha remarcado el hecho de que la politicidad es, en primer lugar, sensible, y que, en consecuencia, la cuestión de lo político es, desde su misma configuración, una cuestión estética: “La política -apunta Rancière, en El reparto de lo sensible- trata de lo que vemos y de lo que podemos decir al respecto, sobre quién tiene la competencia para ver y la cualidad para decir, sobre las propiedades de los espacios y los posibles del tiempo. Es a partir de esta estética primera que podemos plantear la cuestión de las «prácticas estéticas»” (2009, p.10). Si las prácticas artísticas son maneras de hacer que inciden en la distribución de los tiempos y los espacios, de lo visible y lo invisible, que alteran la frontera entre lo audible y lo que no nos es permitido escuchar, se comprende por qué la pulsión destructora del poder dictatorial recayó sobre estas películas: ellas debían desaparecer porque mostraron lo que no podía mostrarse ni decirse.

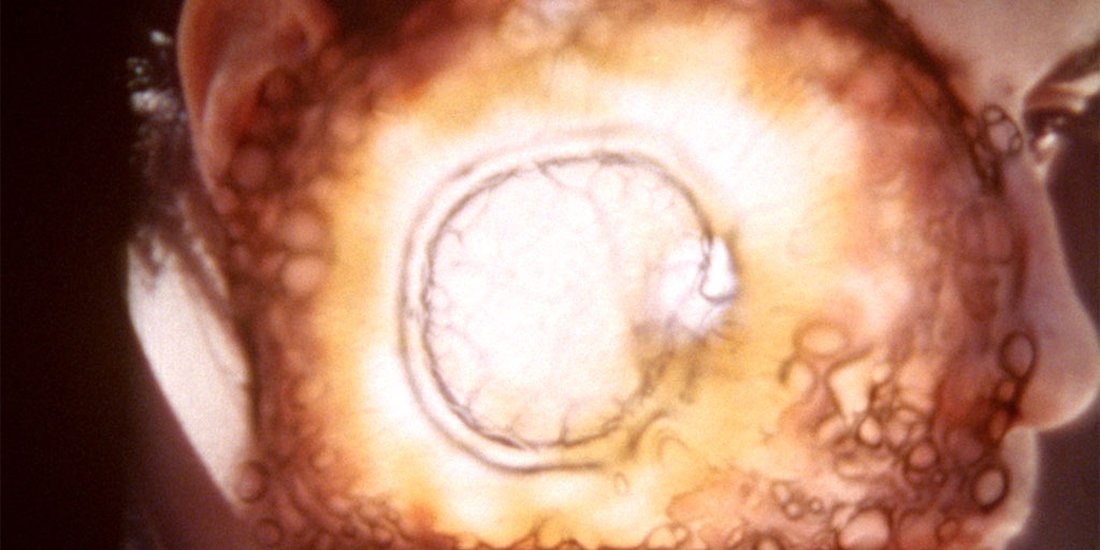

Es esto lo que lúcidamente remarcan las palabras de Marta Dillón, pronunciadas por la voz en off, profunda, decidida, de la actriz Analía Couceyro: la máquina mutiladora del terror dictatorial no sólo debía mermar los cuerpos de los perseguidos hasta el anonadamiento de su misma muerte; la materialidad de la memoria, su soporte técnico, en este caso el registro que posibilita la cinta cinematográfica, habría de quedar igualmente expuesto a su desaparición: debía ser quemado, velado, trozado, ultrajado, toda vez que, para el aparato represivo, se trataba de una guerra que se jugaba también en el -orden de lo- imaginario. El gesto fílmico de Restos es traer a imagen la violencia a la que fue y sigue siendo sometido el cuerpo de los archivos cinematográficos; recordándonos, como lo hace Bernard Stiegler en su texto La imagen discreta, que “la cuestión de la imagen (…) es también e indisolublemente la de la huella y la inscripción; (…) no hay imagen ni imaginación sin memoria, ni memoria que no sea originariamente objetiva” (1998, p. 182). Es el cuerpo físico de la imagen fílmica, su condición de imagen-objeto, la que aquí está puesta en escena. Los rollos de celuloide ardiendo, consumidos en una explosión silenciosa; o amontonados en el rincón polvoriento de alguna casa, ante el descuido negligente de aquel que no cautela las condiciones mínimas para su conservación; fotogramas diluidos por la lavandina, sumergidos en algún recipiente mortífero, ya sea por las manos de los agentes de la represión, o bien por las mismas manos que los habían creado. Estos últimos, expuestos a la interdicción que recaía ahora sobre su propio deseo de imagen, intentaban, por medio de esta borradura, sustraer el cuerpo, el suyo propio y el de la obra fílmica en la que habían cristalizado ese deseo, a la voracidad del ojo infame de sus verdugos. Cuando alguna de estas cintas fue salvada, ello sólo ocurrió a costa de exponerlas al riesgo de su extravío: archivadas con nombres falsos, desmembradas y guardadas en pedazos, como si se tratase de pétalos deshojados que se atesoran como señas de una exigua memoria de la esperanza, eran enviadas a un exterior donde se anhelaba, promesa incierta, que ellas lograsen permanecer a resguardo:

“La máquina de amputar del terrorismo de Estado seccionó (estas películas) con métodos diversos. Tal vez los perpetradores todavía conserven algunos títulos, trofeos de una guerra que también se jugó en el imaginario. Eliminadas como rastros de los perseguidos, sumergidas en lavandina para mutilar sus escenas, destruidas. Veladas o quemadas por las mismas manos que las habían creado, como quien arrasa el campo de trigo para asegurarse el hambre del enemigo. Otras quisieron ser salvadas. Escondidas en latas de títulos inocentes, desmembradas, enviadas a supuestos lugares seguros de los que nunca volvieron, la mayoría quedaron perdidas. Desaparecidas ellas también”.

Las imágenes de ruina del soporte fílmico, entrelazadas con el eco melancólico que retumba en la enunciación de esta última frase -“desaparecidas ellas también”- punzan el recuerdo obstinado de la pérdida: la falta de estos cuerpos duele, y este dolor retorna en el vacío de las imágenes que no vemos, que no podremos ver, y que no obstante nos miran desde su materialidad ultrajada. Buscando los restos del cine de resistencia lacerado por la censura, condenado al destierro de este mundo, el corto de Carri recuerda a su vez a los cineastas argentinos desaparecidos durante la dictadura. Los nombres del creador del grupo Cine de la base, Raymundo Gleyser, y el miembro del grupo Cine liberación, el director Pablo Szir, ambos desaparecidos en 1976, reverberan en esta pesquisa. Su propio padre, el periodista y sociólogo Roberto Carri, desaparecido en 1977, escribió un libro en el año 68, a partir del cual se hizo una película; una de esas tantas cintas que nunca se encontraron.

El corto de Carri nos confronta -al igual que lo hace Jacques Derrida en su libro Mal de archivo- a la dimensión política que atraviesa todo acto de archivación: no hay archivos que no pongan en juego una política de la memoria. Dado que un archivo es siempre finito, y por tanto, constitutivamente destruible, ineluctablemente expuesto a la amenaza de su propia borradura, en él coexisten tanto el principio económico de acumulación de la memoria como la an-economía de una fuerza destructora que arriesga la quema del archivo en el instante mismo de su puesta en obra. Esto es lo que Derrida llama el mal de archivo, el deseo y la perturbación del archivo: “En aquello mismo que permite y condiciona la archivación, nunca encontraremos nada más que lo que lo expone a la destrucción, y en verdad amenaza con la destrucción, introduciendo a priori el olvido y lo archivolítico en el corazón del monumento. En el corazón mismo del ‘de memoria’. El archivo trabaja siempre y a priori contra sí mismo” (1997, pp.19-20). Así, cada vez que un archivo se erige como depositario de las huellas del pasado, con el fin de consignar dichas impresiones a una memoria futura, desde el momento en que pretende acumular, capitalizar la memoria, sobre algún soporte técnico, ese mismo principio económico de «puesta en reserva» hace trabajar, en el corazón del trabajo de archivación, las fuerzas que amenazan tanto el deseo de un archivo a salvo, indemne, de un límite o de un sufrimiento de la memoria, como la fijación de un concepto de ‘archivo’, un concepto archivable del archivo del que se quisiese disponer como cuestión del pasado.

Lo propio del archivo, escribe Didi-Huberman en un texto titulado Cuando las imágenes tocan lo real, es la laguna, su naturaleza agujereada:

Sabemos que cada memoria está siempre amenazada por el olvido, cada tesoro amenazado por el pillaje, cada tumba amenazada por la profanación. Así pues, cada vez que abrimos un libro –poco importa que sea el Génesis o Los ciento veinte días de Sodoma–, quizás deberíamos reservarnos unos minutos para pensar en las condiciones que han hecho posible el simple milagro de que ese texto esté ahí, delante de nosotros, que haya llegado hasta nosotros. Hay tantos obstáculos. Se han quemado tantos libros y tantas bibliotecas. Y, así mismo, cada vez que posamos nuestra mirada sobre una imagen, deberíamos pensar en las condiciones que han impedido su destrucción, su desaparición. Es tan fácil, ha sido siempre tan habitual el destruir imágenes (2013, s.n.).

No obstante la facilidad con que se destruye una imagen, Carri parece decirnos que ellas siguen existiendo en el retorno obstinado de su desaparición; desde la herida ciega dejada por la estela entrecortada de su paso ellas nos siguen, nos seguirán interpelando, como una onda de memoria que atraviesa los estratos de una temporalidad impura, como un espectro que reactiva la potencia de actuar que esas imágenes, en su despuntar, despertaron: “Acumular imágenes es una forma de la memoria, volverlas disponibles es necesario para desbrozar la huella por la que seguir andando”.

Bibliografía

Carri, A. (2010, octubre 3). Las vasijas destrozadas. Página 12.

Derrida, J. (1997). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta.

Didi-Huberman, G. (2013). Cuando las imágenes tocan lo real. Madrid: Círculo de Bellas Artes. Recuperado de http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf

Grüner, E. (2010, mayo 30). Fin de fiesta y bicentenarios varios. Página 12.

Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago: LOM.

Stiegler, B. (1998). La imagen discreta. En Ecografías de la televisión. Buenos Aires: Eudeba.

Rivera, M. (2014). Acumular imágenes ¿es resistir? , laFuga, 16. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/acumular-imagenes-es-resistir/701