“En mis tiempos había actores de calidad e intérpretes en los filmes de adultos, personas que podían llevar un filme de 35 milímetros a un teatro. Ellos podían actuar lo suficientemente bien y follar lo suficientemente bien como para pegar a un tipo a su asiento. Había cierto tipo de talento que empujaba al consumidor a querer sentarse ahí a mirar algo, porque no había fast-forward en ese entonces.

Ahora tú ni siquiera puedes pensar en el porno sin pensar en el fast-forward, lo que es de veras un testimonio de por qué la gente de mi generación no quería hacer videos” (P:38)

Tim Connelly, actor porno.

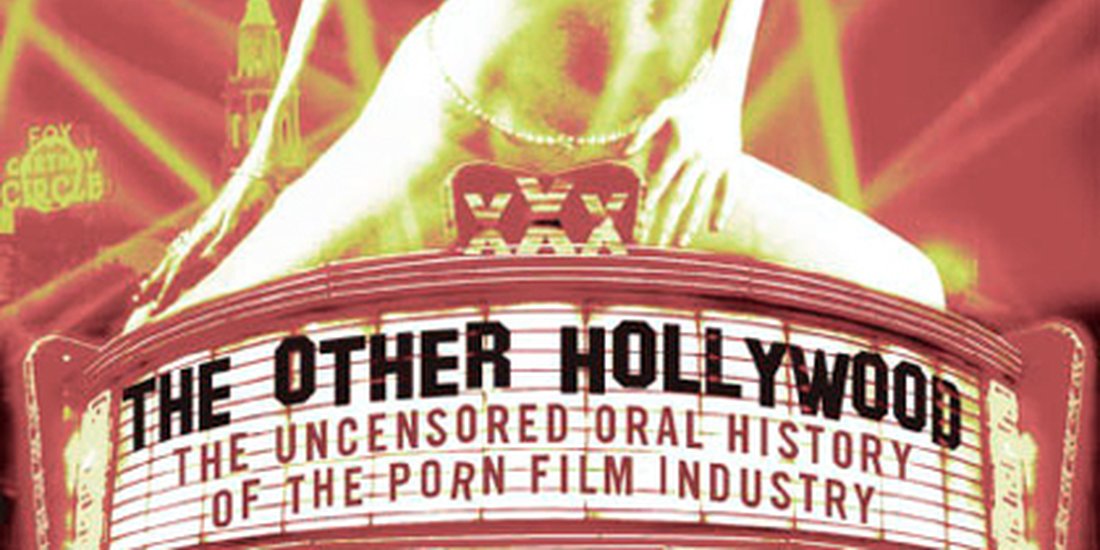

Resulta bastante irónico a estas alturas, pero según The Other Hollywood. The Uncensored Oral History of the Porn Film Industry, las primeras cintas para adultos que se exhibieron comercialmente en Estados Unidos lo hicieron bajo el rótulo de documentales educativos. Eran la clase de producciones amateur, rodadas en una tarde con actores aficionados -algunos deficientes mentales- donde se podía mostrar senos y traseros femeninos gracias a un cartel inicial que detallaba alguna clase de advertencia sobre enfermedades sexuales o conductas desviadas.

Así al menos lo cuentan Legs McNeil, Jennifer Osborne y Peter Pavia, en un volumen épico de 593 páginas donde cientos de voces se alternan para narrar el nacimiento y la edad de oro de una de las industrias cinematográficas más particulares del siglo XX. Quién sabe si el porno sea, a la larga, el género fílmico más puro de todos. Es sin duda el menos desarrollado, el más basto, el más mercenario y perseguido. En una charla en Santiago en 1999, el escritor Roberto Bolaño dijo que, de ser cineasta, se dedicaría a rodar porno, un género que consideraba “en pañales”.

La pornografía se diferencia en varios aspectos de lo que podría considerarse cine industrial “regular” o “legal”. En primer lugar, la expresión artística personal en ella es mínima. Digan lo que digan algunos de sus intérpretes y productores, el porno es una industria brutalmente basada en los ingresos de taquilla y en darle al consumidor exactamente lo que espera. La pornografía puede haber desarrollado en medio siglo una narrativa e incluso una moral, pero carece de una estética. Es el género bastardo por excelencia, el reino del sampleo, de la copia mal hecha, del diálogo burdo y repetitivo. Cuando una cinta de otro género aspira descaradamente a los mecanismos más básicos de la excitación sensorial, se la suele calificar de “pornográfica” en un sentido derogatorio: las películas de Bruckheimer son pornográficas en su despliegue de violencia bélica y su exceso de efectos especiales. Lo mismo muchas cintas de artes marciales.

Pero lo que cuenta este libro no es una saga de excesos, sino de un lento y progresivo autodescubrimiento de una industria respecto a su poder y a sus límites. De las falsas cintas “educativas” que en los ’50 se proyectaban en ferias y carpas itinerantes, se llega a los años ’60, donde de pronto la permisividad de los nuevos tiempos hace que un puñado de fotógrafos y modelos de playa abandonen las revistas para caballeros por las cámaras de 16 milímetros y el naciente circuito de teatros triple X.

El libro está dividido en etapas claves y su narrativa corre en dos carriles paralelos: los dramas humanos al interior de la industria y las operaciones comerciales mediante las cuales la mafia fue apoderándose de los beneficios. Piensen en Boogie Nights (Paul Thomas Anderson, 1997) cruzada con Casino (Martin Scorsese, 1995), el Wonderland (James Cox, 2003) de Val Kilmer y unos toques de John Waters (quien es uno de los testigos claves del primer tercio del libro).

El primer gran hito es la aparición de las primeras estrellas de porno asumidas como tales: Fred Lincoln, Marilyn Chambers, Harry Reems, Sharon Mitchell. Algunos llegan al gremio por necesidad -las historias de pobreza y hambre que se cuentan en estas páginas son aterradoras- y otros por genuino interés sexual, así como por la fascinación naciente que el mundo más chic (las estrellas de cine y de rock) siente por la subcultura del porno.

El segundo gran hito es Garganta profunda (Gerard Damiano, 1972). No sólo es el primer megahit comercial del género, también es el primer atisbo por parte de la mafia (y del FBI) respecto al dinero que mueve la industria. Además, ofreció al mundo la mujer que sería la primera superestrella y la primera mártir del porno: Linda Lovelace.

Lovelace es un hito en el libro -un hito que tiene su propio reverso oscuro en la figura de la ninfa ochentera Traci Lords- porque en ella se reúnen todos los clichés de la actriz porno: origen humilde, infancia miserable, escasa educación, cero instinto comercial y un maltrato sostenido a manos de su amante-agente comercial, la rata humana conocida como Chuck Traynor.

La mayoría de las historias humanas recogidas en el libro son historias de abuso. Mujeres y hombres de vidas maltratadas encuentran en el porno un refugio que les permite ganarse la vida en base a un maltrato institucionalizado: la comercialización de sus cuerpos y coitos frente a una cámara.

Los autores mantienen un delicado equilibrio frente a los cuestionamientos éticos que genera la industria del porno. Dejando que los protagonistas hablen (el libro no tiene narración en tercera persona, sólo un extenso montaje de testimonios y transcripciones legales), The Other Hollywood. The Uncensored Oral History of the Porn Film Industry es un libro que registra el horror, pero también el orgullo. La mayoría de los veteranos del género miran hacia atrás sin alegría ni vergüenza. Sobrevivieron haciendo lo que sabían hacer, se tragaron su orgullo y se dejaron filmar en situaciones que algunos de ellos jamás habían experimentado (es una imagen recurrente en el libro que muchos actores debutan en ciertas lides sexuales en su primer día de trabajo), pero pocos de ellos se declaran víctimas.

Después de Linda Lovelace, el siguiente gran hito es la serie de investigaciones a gran escala que el FBI realizó sobre la industria y sus lazos con la mafia. Incluyendo una sub-historia de dos agentes que se infiltran en el medio tan profundamente que uno de ellos pierde toda perspectiva y emerge del caso confundido, psicótico e inservible como agente de la ley. El mundo del porno es un universo clausurado y endogámico. La mayoría de los personajes retratados en el libro se casan o conviven con personas que conocen dentro de la industria. Afuera está el mundo exterior, que consume sus productos y que les adora y rechaza al mismo tiempo. La estrella porno que se va de farra con Sammy Davis Jr. o que tiene a Warren Beatty como testigo en su juicio contra el Estado es la misma persona que es considerada un paria por su familia o sus antiguas amistades.

El gran personaje de la mitad del libro es John Holmes, el actor porno famoso por el tamaño de su miembro. Holmes no sólo cambia las reglas del juego a nivel económico (fue uno de los actores mejor pagados de su generación), también marcó un hito por su espectacular descenso a los infiernos de la droga y el crimen, y por su participación en uno de los hechos de sangre más legendarios de la historia de Los Angeles: el asesinato de cuatro personas en la avenida Wonderland el primero de julio de 1981.

La participación -o complicidad- de Holmes en los crímenes sigue siendo nebulosa y los testimonios contradictorios se acumulan. Es interesante comprobar, a lo largo del libro, cómo la decadencia de Holmes corrió pareja con la evolución de la industria: cuando él ingresa al porno en los ’70, todavía se trata de un negocio relativamente pequeño, controlado por unos cuantos productores y dos o tres jefes secundarios de la mafia. Al volverse un fugitivo y un soplón de la policía tras los homicidios de Wonderland, Holmes sale de escena justo en el momento en que la industria cambia para siempre en virtud de una nueva tecnología: el video casero.

¿Qué altera la aparición del VCR en la producción de pornografía? Primero, los costos de grabación se van a los suelos. Cualquier estudio pequeño puede de pronto sacar al mercado decenas de títulos. Toda una generación de técnicos formados en la cultura del cine de 35 mm y el rodaje de guerrilla de pronto se ven acorralados por camarógrafos y sonidistas que trabajan por menos dinero, en condiciones aún más precarias y que están mucho menos interesados en la calidad del producto que en el volumen de títulos que salen al mercado.

En segundo lugar, el porno pierde el aura de subcultura cool de la que disfrutó en los años ’70. Los nuevos videos lucen feos, mal iluminados, hechos a la rápida. Las actrices ya no son las diosas del sexo de antaño, sino chicas adolescentes ansiosas de dinero fácil. Sus acompañantes en las fiestas ya no son productores de Hollywood, sino rockeros de la era del glam. Y para esta generación, la heroína clave es Traci Lords.

Lords comete un pecado que para la industria es aún mayor que colaborar como soplón con el FBI: miente sobre su fecha de nacimiento y logra protagonizar una docena de cintas antes de cumplir la mayoría de edad, lo que convierte a todos esos títulos en pornografía infantil y a sus realizadores en criminales susceptibles de penas draconianas.

El gran tabú de la industria del porno estadounidense, desde los años ’50 hasta los ’90, ha sido el uso de menores de edad. Todas las otras opciones (actores estafados, uso regular de drogas, dinero de la mafia, filmación de gang-bangs o penetraciones grupales) son negociables para la ley, pero la pornografía infantil no es negociable: el daño que Traci Lords le hace a la industria le convierte en la gran villana del libro, la mujer que traicionó a quienes le recibieron con los brazos abiertos cuando no era nadie y que luego debieron enfrentar por su culpa tribunales federales.

Y es una ironía memorable que la deserción de Lords se deba a una ambición personal muy particular (y bastante rara en el mundo del porno): el deseo de volverse una actriz “seria”, de emigrar a Hollywood y ser una estrella prestigiada.

“En unos años seré actriz de Hollywood y nada de esto importará”, le dice en un momento a una compañera de trabajo. Este deseo de legitimarse fuera del gremio es paralelo a un creciente interés de una nueva generación de directores “normales” en las estrellas de porno. Ron Jeremy aparece en videoclips de bandas de rock. John Waters contrata a Traci para Cry-Baby (1990), una comedia de época con Johnny Depp. El porno se hace legítimo en la medida en que su producción deja de ser prohibitiva en términos de costo y abandona la semiclandestinidad de una operación criminal para volverse el imperio mediático y comercial de los ’90.

Además, oh, está el tema del SIDA.

“Fue como una guerra”, dice al respecto la pornstar Annie Sprinkle, quien, como muchas de su generación, alternaba el sexo casual con abundante uso de drogas. El SIDA no sólo envió a una muerte temprana a muchos actores y productores del medio. También cambio las reglas de la industria para siempre, cuyas regulaciones pasaron de los tribunales a las instituciones de control sanitario. En ese contexto, la movida de Traci Lords no parecía tan descabellada.

El porno, al igual que géneros más legítimos, como el cine bélico o la ciencia-ficción, debió encontrar nuevos recursos para ganar la atención del público. Una de las historias patéticas del libro es la de John Wayne Bobbit, el hombre a quien le reinsertaran el pene luego que su mujer se lo cortara en un acto de desesperación por maltrato doméstico. De alguna manera, alguien discurrió que sería una buena idea tenerle de protagonista en una cinta porno, que tuvo un nombre a la altura del proyecto: John Wayne Bobbitt Uncut (Ron Jeremy, 1994), una cinta estrenada en la misma época en que un estudio del gremio comercializaba la cinta de porno amateur de la noche de bodas de Tonya Harding.

El 11 de julio de 1994, una joven actriz de nombre artístico Savannah estrella su auto y se lastima el rostro. Desesperada por lo que supone es un accidente que arruinará su carrera de pornstar, se suicida. El caso es narrado en detalle hacia el final del libro como referente de otras cientos de historias apenas aludidas en el resto del relato: el porno es un medio cruel y siempre hambriento de carne joven, de hombres que puedan “follar como los campeones” y de chicas que sepan “poner buenas caras”.

Y la historia de Savannah es paralela a la de Cal Jammer, un joven actor porno que batió un triste récord al suicidarse: muchos de los notables de la industria asistieron a su funeral, como indicaron los testigos, porque era un caso raro dentro del medio, un hombre que se quitaba la vida, y no una chica “como era normal”.

El epílogo del libro se centra en cómo algunas estrellas porno lograron sobrevivir al diagnóstico del SIDA, pero el verdadero final -el cierre del círculo que se inició con los “documentales educativos” de los ’50- es el caso de la cinta de porno casero protagonizada por Pamela Anderson y su esposo Tommy Lee, el baterista de Motley Crue.

Fue un hito por tratarse de la primera pieza de porno casero en batir récord de ventas (algunos la señalan como la “única pieza de porno casero digna de ese nombre”) y por un factor extraño que marcará el fin de la industria tal como la conocimos en las páginas anteriores: la internet. El video de Pamela Anderson se distribuyó por internet e incluso partes de él pudieron verse en sitios eróticos.

Su “estreno” fue el beso de la muerte para la industria del porno. En primer lugar, era casero. No había intervención de “profesionales” en el sentido estricto. En segundo lugar, era prácticamente involuntario: sus participantes nunca lo grabaron pensando en hacerlo público. En tercer lugar, la distribución pirata por internet fue la primera señal de un nuevo formato: el porno amateur grabado a espaldas de la industria y sin regulación central.

En otras palabras, fiscalizar que los teatros XXX de Nueva York pagaran los porcentajes correspondientes de la taquilla de Garganta profunda requería de unos cuantos matones de la mafia y una bodega segura donde guardar sacos de dinero. Evitar que el video del matrimonio Anderson-Lee fuera pirateado y distribuido viralmente por la red era algo más difícil.

El caso Anderson es sintomático en el libro: no se dice abiertamente (en sentido cronológico, esta investigación termina a principios de la década actual), pero allí ya están las señales de la crisis económica que sacudió y sigue sacudiendo al porno profesional. Hoy en día la gente sube sus propios videos a la red. Los hijos de aquellos que consumían a escondidas películas pornográficas actualmente protagonizan sus propias producciones, sin asco y sin vergüenza. Una producción Private de chicas bronceadas haciendo tríos a bordo de un yate en el Mediterráneo no es competencia para un video de celular de pokemones retozando en un baño, porque el segundo caso es real, y lo real le ha ganado a la ilusión.

Treinta años atrás, Annie Sprinkle fue tutelada por una actriz porno más experta, quien la llevó a su casa y la puso frente a un enorme espejo triple para que aprendiera un dato clave: cómo hacer mamadas de forma fotogénica y clara. Lo que ella aprendió en esas sesiones fue a mejorar la ilusión de lo que entonces se entendía por un acto sexual real. Hoy sus acrobacias de alcoba lucen artificiales porque lo que ha cambiado no es la naturaleza del acto, sino la forma en que esperamos que se le retrate en pantalla.

En la misma charla donde el fallecido Bolaño confesó su vocación secreta de director porno, el escritor contó una anécdota magnífica: el actor porno Rocco Sifredi está en el set de un filme “regular”, un drama de cine-arte donde le han contratado para protagonizar una cruda escena íntima. Pero a la hora de rodar, Sifredi cae en la cuenta de que lo que se le pide no es lo de siempre -follar frente a una cámara- sino fingir que folla con una actriz. “Los actores mienten”, dice espantado mientras pierde irremediablemente su erección.

The Other Hollywood. The Uncensored Oral History of the Porn Film Industry es un libro magnífico -uno de los mejores libros sobre cine que he leído- porque le da sentido a esa frase absurda de Sifredi: más allá de la postura moral y la explotación criminal que ha rodeado al medio desde su nacimiento, el porno no miente. Lo que vemos es lo que realmente sucede. En ese sentido, la pornografía es un género cinematográfico por derecho propio, aun cuando lo sea por el simple expediente de cumplir una de las necesidades más bajas y básicas de la cinefilia: ofrecernos sin maquillaje aquello que la vida nos está negando.

Villalobos, D. (2009). El mercado de la carne, laFuga, 9. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/el-mercado-de-la-carne/284