No es inhabitual que alguien proceda así: ve la portada de un libro, lee el título y ya se hace de un comentario. Luego piensa en rellenarlo. El día que compré este libro, antes de leerlo, pensé en la estructura de un comentario que luego vería cómo me las arreglaba para saciar mínimamente. El comentario debía versar sobre mi entera desconfianza en todos aquellos que “desconfían de las imágenes”. La idea se le ocurrió en realidad a Raúl Ruíz, quien en cierta ocasión desarrolló la banda sonora completa para una película que no existía y después se puso a encadenar o montar imágenes para dar curso visual a un acumulado mental de notas y envolventes. Esto es lo increíble: el libro de Farocki presenta ya en la cuarta línea de la primera página el mismo método cuando dice que Mayakovski ideó la métrica completa de unos versos a los que después les anexó las palabras. Le interesaba la métrica, no las palabras, tal como al parecer le sucedió a él mismo en 1967: esta sentado en una estación de tren, en Frankfurt, y es asaltado repentinamente por una idea. La idea es una estructura, es la estructura de una película, pero el problema es que no tiene la película. El día en que la desarrolle, hará calzar todas las imágenes con esa estructura a la que fue conducido mientras esperaba un tren. Su título: El fuego inextinguible (1969). La estrenará en el Festival de Mannheim, donde la crítica la despedazará diciendo que se trata todavía de un cine en borrador.

Como esa crítica es demasiado nórdica o demasiado europea, no tiene en cuenta algo: ese mismo año de 1969 se estrenan en América Latina tres grandes películas en borrador. Son películas memorables, ineludibles en la historia del cine latinoamericano: La hora de los hornos, de Pino Solanas y Octavio Gettino; Memorias del subdesarrollo, de Gutiérrez Alea; Tres tristes tigres, de Raúl Ruíz. En las dos primeras, como sucede con El fuego inextinguible, la idea de borrador tiene que ver con films que convocan a quienes pueblan el cinematógrafo a entablar un gran debate con las imágenes. Esto es lo primero. Pero lo más importante es lo segundo: todas estas películas se caracterizan por eludir narrar apelando al recurso del plano-contraplano.

Del arte de eludir ese recurso depende algo así como la autonomía o la dignidad de las imágenes. En el ensayo en el que rememora la revista Filmkritik, Farocki explica que por eso hacia finales de los 50 tuvieron que tomarse el trabajo de reponer una larga hilera de nombres que el nazismo había borrado completamente de la memoria del espectador: Fritz Lang, Murnau, Von Stenberg, pero también Benjamin o Kracauer. El nazismo no sepultó esos nombres valiéndose sólo de la censura; los sepultó construyendo una atmósfera bien precisa en la que no dejaron de proliferar los planos contrapicados o los panorámicos, tan dilectos por ejemplo en Riefenstahl. Recobrar ahora aquel archipiélago de nombres olvidados es recuperar literalmente una forma de pensar de la cámara en la que ésta no se conforma con capturar todas las imágenes en el encuadre, sino que se rebela contra éste filmando planos secuencias erráticos que no necesariamente saben bien lo que persiguen o hacia dónde apuntan. El plano secuencia de la cámara en mano sin objeto es en el cine lo más parecido al modo en que el filósofo Emmanuel Levinas definió alguna vez la caricia, donde “la mano literalmente no sabe lo que busca”.

Farocki tenía por aquellos años la ilusión de retomar esos nombres para que Wim Wenders o Fassbinder lo hicieran parte de su propia política fílmica. Alan Pauls recuerda que a mediados de los 80 un joven Jim Jarmusch le había golpeado un día la puerta a Wenders en busca de ayuda (necesitaba terminar de filmar Stranger than Paradise (1984) un film en blanco y negro que se rodó en menos de veinte días y que contiene una de las escenas de interior más inolvidables del cine: esa en la que la prima que acaba de llegar de Europa Central baila sola un tema de John Lurie al lado de la mesa del comedor), y Wenders le regaló varios metros de celuloide vencidos con los que Pauls recuerda que Jarmusch montó esos largos planos ciegos que caracterizan el film. Wenders, dice Pauls, fue un gran cineasta cuando le tocó ser hijo, pero cuando ya no hubo padres empezó a parecerse cada vez más “a esos tíos locos que se niegan a crecer, usan colita, cultivan el name-dropping a la moda y se compran zapatos extravagantes para que sus sobrinos de veinte los dejen entrar a sus piezas”. Farocki es más duro: ya desde la realización de El miedo del arquero al penal (1972), Wenders está perdido. Se convirtió a partir de ese momento en un cineasta que traicionó la revolución filosófica del cine.

Que la haya traicionado no es tan importante para entender este libro como lo es el motivo que da Farocki para explicar por qué lo hizo. El motivo es éste: Wenders se vendió al recurso narrativo del plano-contraplano. ¿Qué significa plano-contraplano? Que vemos la imagen de una cosa y luego la imagen de lo que está enfrente, que vemos a una persona mirando a la derecha y luego a otra mirando hacia la izquierda, o que vemos a una persona apuntando hacia la izquierda con un revólver y a la segunda levantando las manos en dirección a la derecha. Si hay algo que a este fabuloso libro de Farocki lo recorre de un extremo al otro, además de su habitual evocación de imágenes de archivo que monta a través de sus conocidos ensayos visuales, es la guerra contra este recurso. La guerra tiene en este caso un justificativo: el recurso sirve para recortar ficticiamente el tiempo muerto o distraer al espectador de la imagen mostrando una acción vacía que lo entretiene. El recurso al plano-contraplano es, aunque ineludible, la caída de la imagen a los pies de la soberanía de la palabra.

Farocki ejemplifica la sentencia dirigiendo algunas ironías a cineastas como Bob Fose o Martin Scorsese, quienes en All that jazz (1979) y Toro Salvaje (1980) respectivamente, dos films de la época de El fuego inextinguible, recolectan imágenes con tal grado de voracidad que montar y editar sus películas resulta extremadamente más sencillo que montar un film del mejor Einsenstein. ¿Por qué? Porque estos dos, a diferencia del autor de la Teoría del cine, filman casi todo lo que es posible desde infinitas posiciones. Se procede así: “se hace un mastershot de un plano general de la acción, luego planos más cercanos de los protagonistas desde distintas perspectivas, luego planos detalles de la escenografía principal, luego planos extremos desde posiciones inusuales y vistas de fragmentos aislados de la acción”, derivando de esto una especie de generación automática de imágenes de las que el director no es más que un recolector sin mirada alguna, “un árbitro -dice Farocki- más que un verdadero realizador de cine”. El director se ausenta, no opta por nada, su cámara no tiene ninguna filosofía, salvo la del vago: dejarle toda la pega al pobre editor.

Se supone que si esta gente abusa del recurso estilístico al plano-contraplano, es porque conocen las ventajas, una de las cuales reside en que “soportemos en el cine todo aquello que es difícil de soportar porque siempre aparece velado, con una mitad oculta, que sin embargo sigue presente”. Es la gran ilusión cinematográfica, que entretiene cuando no hay nada que informar y que a la vez informa esquivando las imágenes que están más allá de lo que la palabra dice.

Cada vez que se encuentra frente a esto, Farocki dice volver a acordarse de ese momento tan despreciado del cine soviético de vanguardia: el cine-ojo de Vertov, por ejemplo. La licuación definitiva de ese cine suscita un enorme desconsuelo cuyo único contrapeso lo encontramos en el cine de Bresson. En este libro Bresson es presentado por Farocki, no sin alícuotas poco templadas de exageración, casi como el único cineasta que vale la pena. Los motivos son sencillos: nunca un plano general, salvo en contadas ocasiones, como cuando en Al azar Baltasar (1966), la película favorita de Kaurismaki, aparece una vista del pueblo un poco más amplia, con una cámara que de todos modos se alza hacia el cielo porque tiene que mostrar que comienza a llover y el campesino avaro había mencionado al pasar que conservaría el burro hasta que eso sucediera. De manera que si en Historie(s) du Cinema (1988-1998) en La moneda de lo absoluto para ser más precisos, un Godard ya maduro apuesta todos los homenajes a Rossellini, en Desconfiar de las imágenes (la historia del cine de Farocki, expuesta por medio de ensayos entretejidos y dispersos), los homenajes son para Bresson, quien en lugar de planos generales tiende a escoger primeros planos con los que elabora un vínculo reflexivo de la cámara con los personajes y la acción. La filosofía política de la cámara bressoniana, por llamarlo así, reside en colocarse entre los personajes, casi en el eje de la acción, esto es: en la línea imaginaria trazada entre dos personajes relacionados entre sí. ¿Por qué los personajes de Kaurismaki, por ejemplo, siempre miran a la cámara? Para eludir el recurso típico del actor que aparece en el escenario sin mirar al aparato con el fin de subrayar la idea de continuidad del contexto. Kaurismaki aprendió esta lección de Bresson, consistente en no demorarse en el contrapunto entre toma objetiva y subjetiva. No es necesario apartarse del personaje para retomarlo repentinamente más adelante. ¿Cómo toma Bresson los objetos y las acciones? Si Hollywood nos enseñó que el primer plano de un rostro se ocupa generalmente para reconocer y resaltar a la estrella, Bresson, antes de avanzar hacia el primer plano de un rostro, como lo hace también Godard con Belmondo, se detiene en el plano detalle de una mano. No tiene ningún problema en cortar la cabeza, en reducir la imagen a la actividad de una mano, en hacerle un primer plano a un dedo. Ha filmado, entre muchas otras, nada menos que dos películas memorables, como Mouchette (1967) y Al azar, ambas en blanco y negro y en el campo, sin ciudades a la vista, donde según Farocki toda la fuerza simbólica ha sido trasladada a los objetos: una motocicleta es tan increíble como un burro. ¿Cómo se consigue esto? No se consigue haciendo, como decía Einsestein, que el taco de billar sacuda la cabeza del espectador, sino realizando tomas de los objetos y de las acciones desde una posición un poco más elevada a la que corresponde.

Lo que a Farocki fascina de este proceder es justamente que carece de fundamento, que no tiene razón de ser. Si por ejemplo Ozu coloca la cámara más baja, es porque los japoneses se sientan en el suelo, como lo hace Trappero por ejemplo con La leonera (2008), donde la cámara se coloca a la altura del cuerpo de los niños y corta el de los adultos, o como lo hace al revés Woody Allen, quien sabemos que suele hacer la subjetiva a la altura de los ojos. ¿Por qué para Farocki es tan importante esa toma sin fundamento, no sin posición, sino sin motivo o razón de ser? Porque lo que se obtiene a partir de esto es acaso lo más cercano a una imagen operativa. Una imagen operativa es para Farocki un tipo de imagen que no está hecha para entretener ni tampoco para informar, que no busca reproducir algo o contar algo sino que es más bien parte de una operación. Por eso lo que el montaje hace para él no es otra cosa que aproximar una imagen operativa al ojo que ahora queda en condiciones de ponerla en contexto.

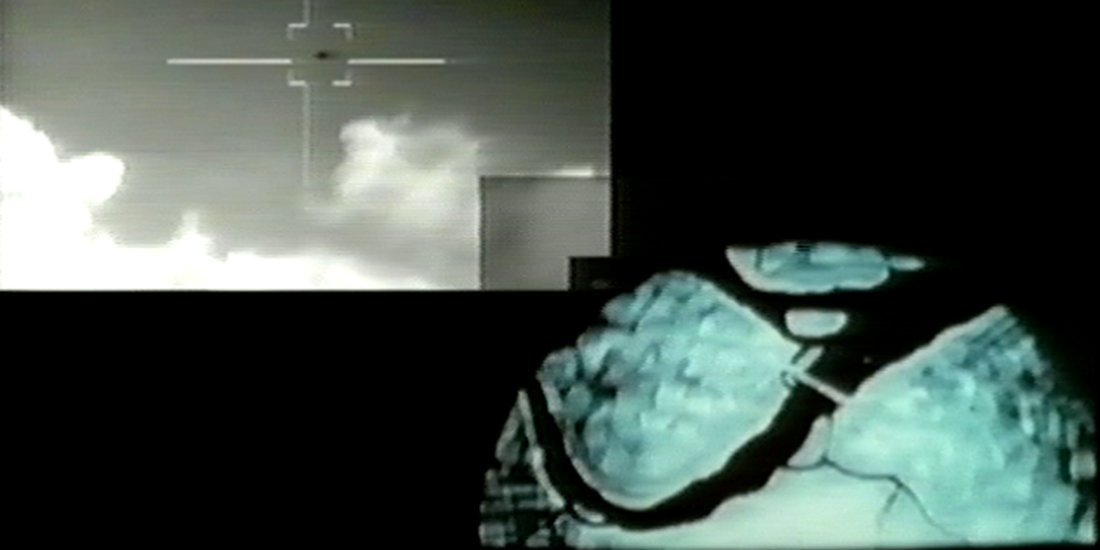

Es lo que sucede sin ir más lejos con su film Ojo/Máquina (2000-2003): se ve a la izquierda, en blanco y negro, a un hombre introduciendo pequeñas piezas de metales en una máquina industrial. Lo hace sumido en una gran concentración monótona, a ojos de la cámara pero para nadie a la vez. A la derecha se ve un misil teledirigido filmado desde arriba de un avión en retirada. Lo que Farocki hace es proyectar estas dos imágenes a la vez, generar una proyección doble. La proyección doble tiene la virtud de ser portadora de su propia filosofía, consistente en exhibir la sucesión y la simultaneidad a la vez. Es la manera en la que habría filmado Bergson si como filósofo hubiera sido un cineasta en lugar de ser un cineasta al que no le quedó otra posibilidad que expresarse como filósofo. Si a la izquierda tenemos la proyección del obrero y a la derecha la proyección del misil, si el trabajador le da la espalda al misil y el misil se aleja en una dirección opuesta a la del trabajador, lo que resulta es un plano-contraplano negativo. Un plano-contraplano negativo es exactamente todo lo contrario de lo que hace el cine concesivo, sobre todo porque en esta negatividad sigue habiendo relación. La relación es ahora una red transversal de significados, un relación entre las fuerzas productivas y las fuerzas destructivas. Eso también puede querer decir que mientras los nazis ponen en el aire el primer avión de turbopropulsión o mientras consiguen miniaturizar la cámara electrónica para ubicarla en la punta de un misil, en Europa Central, representada por ese trabajador que en la proyección doble el cineasta rememora, se contabiliza la mayor cantidad de trabajo esclavo del siglo.

Cuando Ojo/Máquina se expuso en Karlsruhe, los reflejos de otras obras animaron el azar: borraron o difuminaron la línea divisoria entre las dos imágenes proyectadas. Lo que así se consiguió es algo que dice mucho sobre el montaje: la unión de dos elementos que se rechazan por medio de una fuerza invisible. Eso es lo único que el cine debe impedir que se note: la unión entre dos imágenes que se dispersan. Todo lo demás debe mostrarlo. En el ensayo que dedica al reinado de la música, el autor observa lo siguiente: “Antes se decía que la música de una película era buena si no se notaba su presencia. El videoclip dio vuelta ese asunto: la pista de sonido siempre tiene el control sobre las imágenes. Si esto lo pasamos a la televisión, nos damos cuenta que en ésta son las palabras las que sobre la imagen tienen el control, esto debido a que las palabras son simplemente mas fáciles de manejar que las imágenes. La filosofía política del cine que Farocki propone consiste precisamente en lo contrario: autonomizar completamente la imagen. ¿Qué es una phantom shots, una toma fantasma? Se nos explica que es el nombre que a partir de 1920 se le da en EEUU a las tomas cinematográficas realizadas desde una posición que una persona generalmente no adopta, como las imágenes de una cámara colocada debajo de un tren o la que el propio Larraín utiliza en Chile al comienzo por ejemplo de Post mortem (2010): una cámara adosada al eje de un tanque. Sobra decir que si empleamos el método de Farocki notamos de inmediato que esa cámara no está ahí porque sí: está ahí para mediar el primer plano secuencia que abre la película (cuando el personaje ingresa al Bim Bam Bum) y el plano fijo con el que el film se cierra. Se podría decir que es la cámara histérica por excelencia, una cámara cuyo mensaje es “quiero tomar la historia como si fuese yo un simple objeto de ésta”. Es la misma cámara que se torna subjetiva cuando a la película sobre el NO se la cierra con un paneo al publicista supuestamente revolucionario que se retira en un skate con absoluta indiferencia por delante de las masas. En fin… asuntos de cámara.

Farocki dice algo sobre este asunto: en realidad las imágenes tomadas desde la perspectiva de una bomba se deberían llamar “subjetivas fantasmas”. No son tomas inocentes; son tomas en las que alguien se hace el ausente. La política de Farocki radica en mostrarlas, montarlas, ponerlas en contexto, abriendo así una reflexión acerca de la progresiva emancipación de la estética de las máquinas. El ejemplo crucial es el que elabora en Imágenes del mundo y epitafios de guerra (1988), donde en 1858 el director de obras gubernamentales Albrecht Meydenbauer estuvo a punto de venirse a pique mientras medía el frontis de una catedral. Mientras bajaba las escaleras pensó una cosa: como la fotografía reproduce un objeto tridimensional sobre una superficie siguiendo las reglas de la geometría proyectiva, podría reemplazar la medición manual por la medición de una perspectiva en escala capturada en una imagen fotográfica. Esta idea, dice Farocki, que excluye todo riesgo y todo esfuerzo personal en la medición de un edificio, es la madre del proceso de medición a escala. Es mejor ahorrarse los riesgos, no experimentar nada. De este modo la medición a escala es a la experimentación arquitectónico del espacio lo que Benjamin dice que es la novela al arte de la narración: caída abrupta de toda experiencia. Meydenbauer no se vino abajo, pero con su invento sí lo hizo la experiencia.

El extremo de este asunto es lo que sucede con el desarrollo posterior de las tomas aéreas; gracias a esta tecnología, los norteamericanos lograron capturar un registro del campo de Auschwitz. Pero nunca se dieron cuenta de que lo habían capturado. El film se cierra con este axioma: “los nazis no se dieron cuenta de que alguien había fotografiado sus crímenes y los norteamericanos no se dieron cuenta de que lo habían registrado. Tampoco las víctimas se dieron cuenta del registro”. Es esto lo que ha llevado a alguien como Boris Groys a proponer recientemente que en realidad ya no debería hablarse de reproductibilidad técnica, pues con la expansión del registro cada toma vuelve a ser un aquí y ahora, un en sí.

Una imagen operativa consiste justamente en el grado cero de esa posibilidad, como una especie de registro para el que nadie posa, algo así como el testigo mudo que, al igual que Auschwitz, lo es de un registro sin sujeto y sin objeto a la vez, como las pupilas de las que Blanchot dice que en el insomnio flotan en medio de la penumbra, sin un objeto por delante y también sin un sujeto que las posea. Desconfiar de las imágenes no es entonces un libro sobre cine -por mucho que lo parezca-; es un libro que hace de la filosofía política de la imagen la continuación del cine por otros medios.

Galende, F. (2013). La continuación del cine por otros medios, laFuga, 15. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/la-continuacion-del-cine-por-otros-medios/644