En el año 2003, el filme Suite Habana de Fernando Pérez hizo emerger una “realidad” de espaldas a las palabras, que expresa su identidad y la de sus personajes a través de las imágenes, la música y el sonido ambiental. La película, como declara su director, se basa en el poder asociativo de la imagen y esboza la vida de doce personajes en una puesta que combina el registro documental con elementos del lenguaje de ficción. Para potenciar la creación de estados de ánimo a partir de “asociaciones que van más allá de la simple narración”, en el cruce acompasado de la fotografía y el sonido, aparecen en pantalla las “pequeñas acciones cotidianas”(Castillo, 2005, 139) de las que deriva el carácter de la ciudad.

En el umbral de la película aparece un primer plano de la linterna del faro del Morro, en la bahía de La Habana. El recorrido de la luz nos ciega por un instante y en ese momento hace desaparecer la imagen de la lámpara que es su fuente. La luz es un paso, un vestigio que opera como símbolo del espacio donde los efectos sensoriales se agolpan y lo fugaz acaba consumiendo cualquier intento de permanencia. El conocido símbolo de La Habana es singularizado con ese primer plano que insinúa las potencialidades creativas de la mirada insólita sobre lo cotidiano. No el faro, sino la luz, no la solidez de la piedra sino la evanescencia del destello, es la elección fotográfica que introduce al espectador en el marco espacial de la urbe.

Suite Habana propone el registro y la representación del contexto inmediato a partir de nuevas investiduras de sentidos, derivadas de una puesta en escena fílmica que “desnaturaliza” y hace visibles determinadas zonas de la experiencia; premisa que hoy es habitual en ciertas tendencias de la creación cinematográfica cubana. El ámbito documental de la Muestra Joven ICAIC, evento anual que resulta ser, más que un concurso para realizadores menores de treinta y cinco años, un espacio de sociabilidad intelectual y de gestión cultural, ha llamado la atención por su persistente voluntad de renovación de temas y puestas en escena.

En este contexto, los filmes se inclinan a situar nuevos itinerarios para la construcción de una imagen nacional que se apoya en la representación de la identidad como vestigio. No se produce una borradura del relato nacional sino una reinscripción a partir del desvío de las narrativas tradicionales. Se opta por narrar las micro-historias íntimas de personajes sumergidos a través de la productividad que surge del silencio, del discurso fragmentario, de la vida expuesta a modo de viñeta y de la indeterminación. Los filmes apelan a estrategias de reconfiguración audiovisual donde el valor informativo cede paso a otro tipo de intelección que hace uso de la extrañeza y de la articulación de lo visible y lo invisible, de los vacíos y de la imagen que evade la sujeción del sentido. El relato inconcluso genera la necesidad de prolongar la historia más allá del filme, el silencio genera la necesidad de completar los enunciados, y esa tensión entre lo expuesto y lo no expuesto es el centro de su narrativa.

Según lo define Jean-Luc Nancy (1997), “alojado como un cuerpo extraño, difícilmente localizable, entre presencia ausencia, entre el todo y la nada, entre la imagen y la idea”, el vestigio es “testimonio de un paso, de una marcha, de una danza o de un salto, de una sucesión, de un impulso, de una consecuencia, de un ir y venir, de un transire.” Deja de ser ruina, “el resto devastado de una presencia”, para ser “un contacto a ras del suelo”. El vestigio es “abismo de la idea”, que deja su rastro no como forma precisa sino “como lo trazado, el paso de su desaparición misma, lo que de ella queda cuando no ha tenido lugar.” Zona de tránsito, el vestigio se asocia al hombre en su condición de pasante, sujeto que discurre más que permanece.

Fruto de este oficio de pasantes, el documental se apropia de la tensión generada por el mostrar sin designar. La imagen aparece, pero intenta abismar o negar la inteligibilidad a lo mostrado. Es huella de algo que nubla su “acaecimiento” y se desliza fuera de los límites de la idea razonada. Si bien ha sido entendida como una marca generacional de los nuevos documentalistas “la subjetivación del plano expresivo y el subrayado del Yo como sujeto de la enunciación”, donde se “renuncia a la veracidad de lo representado, dado que lo que representan son los vectores de sus pensamientos”, tales operaciones “con los paisajes de su subjetividad” (Pérez, 2019, 93) no demandan per se la auto-supresión de la idea inteligible. Con la percepción individual como fondo, hay una voluntad de juego entre la mirada y el vacío que resulta en una narrativa vestigial, de mancha sobre el asfalto, de operación que se disuelve a sí misma.

La realidad filmada es evasiva (escapa cuando alcanza su definición mejor, podríamos parafrasear a Lezama) y la identidad (nacional e individual) comienza a referirse como un sustrato fantasmático que ocupa el centro de la desfamiliarización. El discurso enfatiza su condición anti-épica y desligada del proyecto colectivo: sin líneas de desarrollo sostenido, sin heroicidad, sin auto-definición, sin conquista de futuro, sin gloria; solo la vida que cursa errática y se refunda en su rareza.

Patria (Susana Barriga, 2007)

Patria (Susana Barriga, 2007)

El documental Patria (2007) de Susana Barriga comienza con la lectura de fragmentos del poema “En esta extraña calle” de Eliseo Diego: “En esta extraña calle donde vivo, / esta increíble calle de otra parte, / quién habita esa casa que es la mía / y entrando por la puerta grande y ocre / me deja afuera a mí, que soy él mismo, / temblando como un niño ante la entrada. / (…) qué hago yo entre estas rocas bien medidas / con geométricas grutas donde moran / los que vanse y regrésanse sin prisa / y a lo sumo me miran de reojo / como si solo fuese el que hubo entrado / apenas no sé cuándo allá en sí mismo / hacia el infierno que naturalmente / será saberme siempre el que está fuera / temblando ante la entrada como un niño.” El intertexto poético remite al extrañamiento del sujeto, un “yo es otro” rimbaudiano que anuncia la imposibilidad del ser unívoco, pues la identificación absoluta es imposible.

La voz de la realizadora se escucha sobre la imagen del sendero que, humedecido por la lluvia, requerirá ser corregido cada día. Yubisnel arregla el mismo camino por cinco años, quiere marcharse pero no lo hace. Sus manos, el sudor, el esfuerzo de sus brazos es detallado por los close up que nos acercan al esfuerzo físico, mientras su rostro absorto y en silencio sugiere un deslave espiritual que no alcanzamos a conocer del todo. Los participantes en el documental aparecen en silencio y en poses fijas, la luz invade el espacio en raras líneas plásticas, la composición del cuadro es impecable y solo la madre habla: “dice que se va y no va a volver nunca por acá”.

Hay algo que escapa a esos rostros inalterables, a las miradas graves y a las expresiones sin voz: no se produce la exposición de razones o propósitos, solo el tiempo inerte de los ciclos que se repiten. Yubisnel empuja una piedra por la zanja de tierra hasta colocarla al borde del camino, junto a su padre y hermanos. La imagen es una evocación de Sísifo y su labor circular. El joven se concentra en el camino como trazo simbólico de la partida: la posibilidad infinita, suspendida, antes que el actuar o el transformarse a sí mismo. La figura del joven protagonista es filmada con dedicación pero nada en la imagen revela sus conflictos. Es menester que el espectador complete la indeterminación con su propia experiencia a partir de la expresión de un solo deseo y su postergación: irse, dejar la casa de madera, los platos abollados, la cocina de carbón, las piedras al borde del camino, la madre, la familia, la memoria íntima que ha sido impresa en los trazos de unos números en la pared.

La patria no se ve articulada por los símbolos del nacionalismo o la historia colectiva, tampoco por un proyecto social definido y en progreso, sino por el estancamiento en el bucle de la cotidianidad rural, el aislamiento en la montaña, los ciclos infinitos de trabajo para definir una ruta que persiste en desfigurarse. Quizás sea este el símbolo que centra la idea de la patria, una continua rehechura de expectativas, acosada por la inmovilidad.

El inexorable (Stephanie Tabárez y Alan González, 2010)

El inexorable (Stephanie Tabárez y Alan González, 2010)

En El inexorable (2010) de Stephanie Tabárez y Alan González, la narración audiovisual suprime nuevamente todo ejercicio de la palabra y se enfoca en la fotografía, acompañada por un sonido sordo, atmosférico y una música atonal de piano, contrabajo y violín. Apunta George Steiner (2003) que mientras “la conciencia occidental se independiza de los recursos del lenguaje para ordenar la experiencia y dirigir los negocios del espíritu, las mismas palabras parecen haber perdido algo de su precisión y vitalidad” (p.42). La palabra se degrada y sustrae del entusiasmo inicial que le otorgan la literatura y otras artes. Demasiado asimilada al discurso como actividad cognoscitiva, cede bajo la presión de una imagen que se pretende sin anclajes. En este caso, el silencio cobra mayores posibilidades expresivas y desplaza a los actos de habla, en un intento de promover la recepción abierta de significados.

En el corto se filma un edificio, donde se conjugan la arquitectura republicana con los tiempos-espacios del presente en una especie de puzle o laberinto que es construido plano a plano por el movimiento lento de la cámara. Los ángulos infrecuentes y los planos cerrados construyen la cartografía de un inmueble que ha sobrevivido al paso del tiempo sin mantenimiento, habitado por personas que hacen las veces de sombras fugaces.

De los espacios ocupados no por las personas sino por sus rastros se desprende la impresión del desamparo distópico. La presencia humana es periférica, apenas un interior con una mesa, un paso, el cierre de una puerta, la ropa tendida, la basura acumulada en una esquina, las plantas cuidadosamente dispuestas. El paso de una silueta tras las rejas de hierro forjado es acentuado por las notas agudas del piano, como un grito o un rasguño, un elemento histriónico e inesperado dentro de la desolación arquitectónica.

Es justo esa supresión de los rostros y las identidades, el énfasis puesto en el tránsito anónimo, lo que hace significativos a los habitantes. No interesan las historias de vida, sus particularidades, sino la “presencia de vida” en un lugar marcado por el desamparo. La cámara soslaya a las personas y se concentra en el espacio, para agenciar sentidos metafóricos dentro de la esfera del pasado residual, el avance del tiempo y la existencia como intersticio. El “cuerpo arquitectónico” interactúa con la lluvia y la luz y se sostiene inexorable a través de los años en estado de vigilia mientras la vida pasa fugaz, como las nubes a través del respiradero en el último plano.

La tensión entre el macro-proyecto de bienestar y la micro-pobreza se hace patente en un segundo nivel de lectura, mucho más contextualizado, a partir de los créditos que actúan como paratextos y sitúan al edificio en la zona de La Habana Vieja. El sinsentido aplicado a un lugar que no parece “habitable” y que, no obstante, alberga personas se desliza en las imágenes de las paredes húmedas y desconchadas, las puertas de madera rota, las grietas. Una poética ya no de las ruinas –restos en desuso que testimonian una edad, un derrumbamiento– sino del intersticio, de la sutura entre pasado y presente, entre espacio y bios.

Otra huella que es tratada desde lo no-dicho es el trauma de la guerra en Blanco de pozo (2008) de Alberto Menéndez García. Wilfredo, apodado Ifi, es un veterano de la campaña de Angola que apenas comenzada la filmación del documental decide no hablar más sobre su experiencia como soldado internacionalista. El filme debe construirse con el minuto grabado, la voice over de Oneida (¿la esposa?), y la graficación imaginativa. La ausencia de material filmado es parte de la realización que utiliza la duda como marco. El dolor sin expresar de un hombre en silla de ruedas, que acudió a la guerra compulsado por la presión de la masculinidad marcial en un país patriarcal, es sustituido por un actor acostado, inmóvil, que profiere un grito. La carga emotiva se explicita de esta manera, pero la memoria como vestigio inmaterial, doloroso, se sumerge y se niega a ser narrada.

La primera imagen del documental es la de un cigarro encendido que se consume. A través de subtítulos conocemos sobre el propósito del realizador de encontrar las historias individuales tras la épica glorificada y el retorno de los restos de los combatientes cubanos en África: “Las páginas más turbias de mi autobiografía, no las viví. Hablan de la epopeya que desfiló frente a mí, en féretros, una mañana de diciembre. Hablan de causas, caminos, de tibiezas también; de la gloria cantada que aun me hace buscar, ¡y ojalá hallar!”

La expectativa del Yo, ligada al cuerpo del cigarro que se deshace en cenizas como el testimonio irrecuperable, desemboca sobre el close up del rostro de Ifi, sin voz, y otra vez los subtítulos: “No. Nada de eso… era posible tampoco traer. Traje… una grabadora… la medalla, un pulóver… y un par de medias y… ah, una foto. Es lo que recuerdo… tengo una foto de esa época… No recuerdo nada más. Sí, todo. Al final lo regalé todo. Yo simplemente con… con la medalla y… la chapilla… Ya. Me voy.” Ifi hace un esfuerzo para dejarse grabar, para sonreír y armar el recuerdo, pero durante el proceso le es imposible revivir lo que le resulta demasiado lacerante. Su enumeración de objetos conservados después de la guerra tiene visos absurdos y contrapone la futilidad de las cosas al peso de la enajenación postraumática.

Más adelante la voz de Oneida es grabada y mezclada, de forma tal que escuchamos dos discursos superpuestos. La interferencia entre uno y otro solo permite la definición de algunas palabras o frases: “la enajenación es algo que nos provocamos unos a otros”, “la guerra es irracional”, “respondía a la ética y a la moral social”; de manera que sus declaraciones se auto-interrumpen y los actos de habla no valen por su capacidad para comunicar sino por su condición de registro. Oneida “porta” y verbaliza sus recuerdos como testigo participante, sin embargo no es preciso que la escuchemos nítidamente. El propósito no es narrar con claridad una historia sino enfatizar aquello que asoma detrás de las frases confundidas: la conmoción, la huella.

El hijo del sueño (Alejandro Alonso, 2016)

El hijo del sueño (Alejandro Alonso, 2016)

El pasado, en los documentales que aluden a la memoria como vestigio, es una fantasmagoría que cubre el presente. La relación con la familia de un hijo (Julio César Alonso) emigrado a los Estados Unidos, principalmente con su madre, a través de las postales recibidas, se convierte en pretexto para la creación del documental El hijo del sueño (2016) de Alejandro Alonso. Los documentos del archivo familiar –cartas, postales, fotos– son filmados y procesados para crear el universo esquivo (¿y latente?) del recuerdo.

La imagen se enrarece con los altos contrastes, la vibración o el movimiento incesantes, las siluetas se deforman, entran y salen de foco, la lectura de los textos se vuelve incómoda. No existe una conexión narrativa lineal sino superposiciones o contigüidades que resultan operaciones simbólicas. La comunicación discontinua que se producía antes de las tecnologías digitales provoca una fragmentación del recuerdo que es empleada como base para expresar el desmembramiento familiar. El espectador se ve involucrado en la disolución de un recuerdo cuyo rescate no puede ser nítido, sino accidentado y precario, puro vestigio que se reconfigura por obra del discurso audiovisual.

Los mensajes en las postales no aparecen filmados como documentos, pues no interesa la revisión histórica. No accedemos a la escritura ni tenemos la posibilidad de personalizar a su emisor a través de la caligrafía, no somos compulsados a creer en la veracidad de lo expuesto. Las frases son compuestas por letras uniformes que aparecen a manera de intertítulos, y las imágenes enfatizan su condición limítrofe entre la no ficción y el procesamiento creativo. El celuloide ostenta marcas de envejecimiento y la imagen está encuadrada en un diafragma negro de antigua pantalla cinematográfica. La hechura del filme y su autoconsciencia estética están en función de promover la rareza enigmática que hoy funge como filtro para la interpretación del pasado.

El sueño puede referirse al american dream de los emigrantes, roto por la pragmática de la vida, o bien puede estar asociado a la ejecutoria narrativa de la recuperación memorística. La base de la memoria asociada al sujeto emigrado son las huellas inarticuladas de una ausencia. La reconstrucción onírica es parte de esa singularidad de lo ausente que se “materializa” a retazos y como en una exhalación. No se trata de una historia de vida documentada sino de un compendio mínimo, extraído de las postales familiares.

El ordenamiento de los textos sin fecha resume la historia “fuera del tiempo”, en un tránsito por varias ciudades (San Francisco, Huston, Miami) hasta que finalmente llega la muerte de Julio César en Las Vegas. La falta de información que ayude a organizar un relato más amplio refuerza la incertidumbre. El eje que unifica el material es el registro fragmentado de la voz que, en su intermitencia, deja algunos trazos sobre la opacidad. La “no presencia” del sujeto al que se adjudican los mensajes, provoca zonas de indeterminación que apenas son completadas con las alusiones a su religiosidad, su sentido del humor, su viaje del entusiasmo al miedo.

Julio César le insiste a la madre en que conserve las postales (“Colecciónalas en tu canastillero y no las regales, pues yo te las mando con mucho amor”), cuotas de sí mismo, mensajes encapsulados de sentimientos y reencuentros quiméricos. El rostro de Julio César aparece invadido por sobreimpresiones de otras imágenes y su definición es obstaculizada o mediada por ellas. Su imagen está en permanente riesgo de desaparición, como su cuerpo al morir, según las noticias de un amigo, o como su significación individual en el amplio marco de la emigración cubana.

Escuchamos en voice over al hermano (Luis Gustavo Alonso) leer el mensaje sobre su muerte. La relevancia otorgada a la intimidad por encima de los macro-relatos históricos nutre la representación de la emigración, no como denuncia, ni para dar voz a las micro-historias de vida como parte de las nuevas narrativas anti-hegemónicas, sino para dejar un registro impreciso e incompleto de la experiencia, una pulsación inquietante, un estado de ánimo que contamine al espectador. El extrañamiento del relato opera con eficacia discursiva para remover la estabilidad de los datos demográficos e incluso de las biografías testimoniales.

Casa de la noche (Marcel Beltrán, 2016)

Casa de la noche (Marcel Beltrán, 2016)

La “legibilidad” es escamoteada a favor del impacto. En este sentido, Casa de la noche (2016) de Marcel Beltrán, es un ejercicio estético que propone el disenso en torno las prácticas discursivas sobre la identidad y la nación. Filmada en 16 mm e intervenida con sobreimpresiones, saturaciones cromáticas, marcas sobre el celuloide, la película desfamiliariza las imágenes y, a través del montaje, atomiza los significados. La acumulación de imágenes y sonidos, aparentemente inconexos, procura crear una red de estímulos que deconstruye la idea racional y ordenada (o nítida, turística) de la ciudad, y con ella, de la identidad y la memoria.

La voz familiar y no profesional de Mauricio Beltrán (el padre del realizador), pronuncia frases o versos al paso, contrapunteados con los planos: “La Habana, ciudad maravilla”, dice, y el eslogan se disuelve en la extrañeza de las imágenes, en la producción de una ciudad “otra” que es redescubierta por el espectador. Sobre los planos, el sonido del amolador de tijeras, y un ruido que hace las veces de interferencia. El procesamiento estético emplaza sensorialmente a la recepción, pues en última instancia estamos ante sentidos deslizantes, omisos, incompletos, que subvierten el destino último de la inteligibilidad: la transparencia del significado.

Una vez que la entereza de los discursos identitarios y memorísticos es descompuesta en una paradoja (¿por qué o para qué debemos acogernos a un mundo donde no existe el olvido pero sabemos olvidar, donde ya no importa el destino pero todos se van?) comienza la construcción de un imaginario discordante que pone en solfa desde el discurso político –homogeneizante y triunfal– hasta nuestra percepción cotidiana de la realidad. El documental transfigura imágenes habituales en hologramas esperpénticos, que activan una nueva forma de interacción con la realidad. Nada es como lo conocemos o como lo creemos conocer, toda imagen tiene un reverso que la desdibuja, e imanta sentidos inéditos, aun por elaborar.

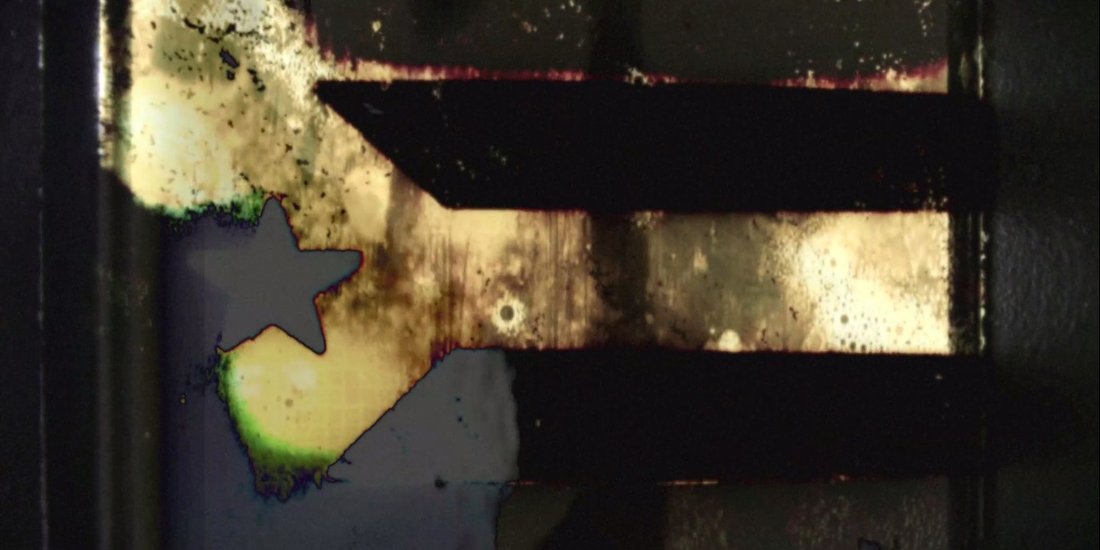

El desmembramiento de un caballo es seguido por una demolición, en alusión a un estado de cosas que produce restos y se nutre de ellos, donde todo puede ser deshecho. La “corrupción” estética de la bandera, casi descompuesta en una abstracción, implanta una noción incómoda de la patria (la patria puede ser cualquier cosa y hasta “no ser”). La dilución del símbolo invoca una degradación de los relatos cohesivos de la nación. En su deshacer las prácticas discursivas tradicionales, en el filme se da paso del “pueblo” con su carga política y su carácter cohesivo, a la “gente”, “palabra vestigio si las hay, nombre sin nombre de lo anónimo y lo confuso” (Nancy, 1997). Las siluetas de niños y adultos sin identificación, las voces sin rostros, el pescador y su cámara de neumático, los pinguinos combinados con la voz enardecida de la locutora en una marcha del primero de mayo, desactivan la operatividad de los discursos políticos asociados al proyecto colectivo. En el filme la nación es residual, compendio de edificios, bailes populares, voces policiales, discusiones entre vecinas, niños en la calle, ruinas arquitectónicas; fragmentos de la realidad captada, macerados en una película.

Al decir de Jacques Rancière (2010): “La ruptura estética ha instalado una singular forma de eficacia: la eficacia de una desconexión, de una ruptura de la relación entre las producciones de los saber-hacer artísticos y fines sociales definidos, entre formas sensibles, las significaciones que se pueden leer en ellas y los efectos que ellas pueden producir. Se lo puede decir de otra manera: la eficacia de un disenso”(p.61). El deslizamiento entre las imágenes, la asociación de sentidos frecuentes y los significados que las narrativas vestigiales movilizan, resultan eficaces en los documentales como resistencia al dominio de los discursos ordenadores. Si el orden apunta a la normatividad –regulación del caos y de la indeterminación, estabilización de sentidos, arbitraje de la recepción– la alteridad / alteración del discurso propicia un arco diverso de reacciones, entre filias, fobias y pasmos.

La narrativa sin cierre no solo niega la integridad-linealidad del relato sino instala la inquietud en el receptor que puede posicionarse desde varias perspectivas y descomprometer o “emancipar” la mirada. Donde pudiera establecerse un sentido se abre un diapasón de intencionalidades, puntos de partida pero no de destino. Al ser rehusada la fijeza del significado, los documentales proponen la incertidumbre como forma de intelección. Negado por su “condición quimérica”, el “conocimiento de la realidad” es sustituido por otras variantes: transitar, vagar, pasar a través de la experiencia.

Referencias bibliográficas

Castillo, L. (2005) «Suite para una ciudad (con solo de cineasta). Entrevista al realizador Fernando Pérez», A contraluz. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, pp. 138-157.

Nancy, J.L.(1997) «El vestigio del arte», Confines, pp.205-216. Recuperado de https://es.scribd.com/document/265342154/Jean-Luc-Nancy-El-Vestigio-Del-Arte, 3 de mayo de 2020.

Pérez, Á. (2019) «Las nuevas rebeliones. Estrategias de enunciación e ideología en el cine documental cubano contemporáneo», Nuevo Cine Latinoamericano, 21, pp. 90-106.

Rancière, J. (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires, Manantial.

Santana Fernández, A. (2020). Oficio de pasantes., laFuga, 24. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/oficio-de-pasantes/1009