“Ignoramos el sentido del dragón, como ignoramos el sentido del universo,

pero hay algo en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres,

y así el dragón surge en distintas latitudes y edades.”

Jorge Luis Borges, Manual de zoología fantástica.

Ser-espectador-de la luz.

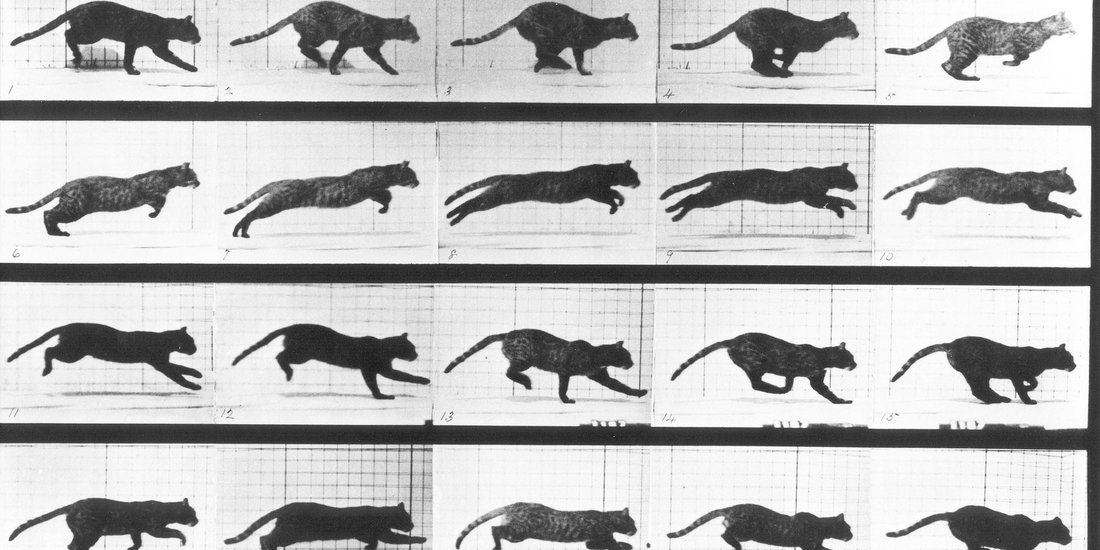

No está demás anunciar con anticipo que el objetivo de este escrito no es precisamente el cine, o mejor dicho, el cinematógrafo. De hecho, trataré de ensayar la compleja tarea de colocar el cine como aquel objeto de análisis totalmente debatible, o bien, como planteamiento de reflexiones teóricas a partir de sus composiciones y elementos genealógicos. Tampoco lo serán los animales, bajo una especie de espectáculo para el ojo mecánico infantil o mitológico; tendremos que pensar la relación cine y animalidad mucho antes de que E. Muybridge ‘cronofotografiara’ al Caballo en movimiento o realizara la serie fotográfica Locomoción animal. Considerando la impronta de sus materiales -este arte entendido como la escritura de la luz sobre la tela que es parte de una técnica y una mirada- cabría señalar que si el cine plantea una inquietud como alguna forma de arte predilecto hoy en día no es por su capacidad autónoma de transformar la mirada y las imágenes, o tal vez, por entregar el aparato sofisticado que vehiculiza los nudos e imágenes inefables de la sociedad contemporánea.

Creo ver en el cine el sueño y la poética de las transformaciones del tiempo y el espacio una humanidad bestializada: es decir, la metamorfosis de una animal que ha soñado con reunir dos posturas estrictamente contrapuestas: contemplación y movimiento. Estas fueron las inquietudes de Muybridge: volverse un animal acechador, y aparato de captura. Pero también percibo en el cine al animal que transforma no sólo el tiempo mediante la purificación de sus medios –ya sea, la refracción de movimientos, el cumplimiento de detenciones, la constancia de los ritmos, etc. proyectadas en la tela. También veo una animalidad que logra transformar las posiciones cristalizadas sobre los cuerpos y la confección de los tiempos: alteración del espacio sensible, traslaciones de locaciones, historias contradictorias, documentales denunciantes, etc. En fin, una animalidad poética que puede ser cualquiera frente al mundo: el espectador trivializado. Tal vez suene redundante hablar del espectador a propósito del cine, o quizá, suene a perogrullada como tema relacionado al cine. Pero sus efectos más considerables no se encuentran repercutiendo dentro de las teorías cinematográficas y sus ensoñaciones sobre cómo tiene que ser el cine, sino que resuenan en aquellos espacios transformados a propósito de este animal ansioso de movimiento. Desde esta notoria ansiedad aparecen las herencias del cine. No únicamente como lo que nos ha dejado el cine materialmente –su técnica y sus aparatos; tampoco, como aquellos films que han marcado la vida de los cinéfilos o de los espontáneos recuerdos de películas. Tiene que ver con la memoria que precede a su aparición en tanto nuevo arte: sus relatos y teatros, momentos y sensaciones, distancias y fábulas.

Lo primero: el cine no es un arte o una técnica solamente, es también una animalidad. Un animalidad que bajo cierta tecnología de la escritura, y condicionado básicamente por la literatura, ha podido desarrollar el montaje de fotogramas en movimientos. Cuando evocamos el origen del cine es ineludible el escueto film de los hermanos Lumière Obreros saliendo de la fábrica (1895), advirtiendo la gran transformación sensorial que produjo sobre los espectadores haber proyectado dicho film. Pero esta primacía ha reducido el origen del cine a su ‘puro’ dispositivo, hasta llegar a concebirlo como ese gran arte que depende sólo de sus materiales –tal como el sueño de Greenberg en torno a la pintura. Ahora bien, esta animalidad pertenece a un deseo constante de ficcionar su tiempo y su espacio. La ficción, que no es más que la alteración del entrelazamiento del realismo a partir de sus significados, imágenes y palabras, es la modalidad de intervención que el animal cinematográfico encuentra para construir su mirada y su memoria a partir de la captura de imágenes-sinápticas, que hacen posible la construcción una película-otra. Devuelve, poéticamente, las imágenes subterráneas a su viaje incontrolable de imágenes intercambiables. Esta aventura nace de la relación que mantiene el cine con la Literatura, y su estatus sobre arte en general. No podría ser de otra manera, es en el cine donde la humanidad conjuga su bestialidad, superponiendo o degradando su ser; alumbramiento o ensombrecimiento del ser. Esta conjugación es sumamente contradictoria para el cine. Como sabemos, unos de los grandes anhelos del cine es haber puesto frente a la mirada la culminación de las artes representativas, mediante la exposición de imágenes que nos mostraban la pureza de las cosas mismas. Pero frente a este anhelo de inmediatez se puede advertir no sólo el sueño de conjugar todas la artes, indistintamente, también emerge la figura de una bestialidad que se refracta en lo que el cine, estéticamente, ha instalado: el animal cinematográfico espectador-de-la luz, producto del reparto de la luz. Dentro del arte lo sensible la historia no es más que un reparto de la luz, es decir, “el tiempo en que aquellos que no tienen derecho a ocupar el mismo lugar pueden ocupar la misma imagen: el tiempo de la existencia material de esa luz común que habla Heráclito, de ese sol jueza que no es posible escaparse” (Rancière, 2013, p. 21). Este carácter, iluminador y sombrío a la vez, hace del cine una forma de explicar la realidad, iluminándola –a la vez que ensombrece otra.

Dentro de esta metáfora obturadora de la luz de la presencia animal que, por tanto, ensambla las partes de su humanidad dentro una frondosa capitalización de la cultura visual, al cine podríamos considerarlo –de manera preliminar- como la tecnología que dialoga con una animalidad que busca mediante el ensamblaje de imágenes, sonidos, palabras, recortes temporales y alteraciones espaciales, la consistencia e iluminación de su propia existencia. Y no sólo como director, actor o crítico; no nos referimos exclusivamente a la tarea del realizador ilustrado sobre la mecánica del cine. Hablamos de lo que el cine es, prácticamente: ser-espectador-de la luz. En otras palabras, el cine es aquella animalidad que ensambla su existencia en tanto que es espectador de ese mismo proceso técnico-poético. Si hay un ser más autónomo en la actualidad impuntual, es este animal que monta su propia película interior. Es el monstruo que se encuentra inmerso en esa humanidad post-humana que Sloterdijk identificada como antropotécnica: o sea, dentro de “una ampliación de la zona de ejercicios (…) donde los individuos actúan sobre sí mismos, trabajan en sí mismos, hacen ejemplos a partir de ellos mismos (…) generando la hechura autoplástica de los hechos humanos esenciales” (2012, p. 148).

Algunos podrán decir que esta capacidad de montaje y construcción de una subjetividad se debió al apogeo nostálgico con la Literatura romántica –y su compleja relación con la técnica. Sin embargo -y como decíamos inicialmente-, el cine le debe más a la literatura que al progreso de la técnica: el cine le debe a la literatura esa capacidad de concatenación de un fotograma con otro, que otorga sentido o historia, a ese producto fílmico donde las imágenes no logran sustituir a las palabras. Habría en la imagen un movimiento, un fraseo, que permite desviar o sincronizar la mirada del espectador, diciéndole algo. De alguna u otra manera, el animal cinematográfico es también un animal literal: no es un animal que se reduzca a leer los films o los textos de un film, descifrando la trama del mismo. Sino que es una animalidad a secas; un animal que busca un decir, un habla; busca el paso de un ruido a una palabra, de una materia a un cuerpo, de la sombra densificada a la majestuosidad de la luz; busca su rectificación auto-efectuada en el reparto de voces, ruidos y luces. Y esa animalidad se proyecta en esta forma de inscripción como transformación espacial y posicionamiento de un cuerpo.

Por de pronto se podría aseverar que el animal cinematográfico es una forma de ser que se distancia de lo que se ha comprendido por cine: por cuanto que se distancia de la sala de cine y el proyector, se aleja de la trama y las imágenes, para trabajar sus propias imágenes recicladas; su propia cinematografiedad. Su figura de espectador es a la vez el reposicionamiento para su condición de actor inevitable, transportando el film hacia otro mundo posible, reciclando las imágenes y las palabras que lo hacen posible. No obstante, no habría que caer en el terreno iluso de un cine sin sus atribuciones materiales que lo caracterizan. Pero hacer ver que el cine es la animalidad que trabaja sobre la materia de las imágenes y las palabras, nos hace retroceder a la época donde el dispositivo y la técnica del cinematógrafo aún no aparecería, aún no era visible. Es donde, prácticamente, cuerpo y tecnología se han vuelto poéticamente lo mismo; se han convertido en una especie de estructura plástica de los cuerpos ficcionados, dejando la consistencia de los cuerpos y sus representaciones en el residuo de sus proyecciones. El cine es para la sociedad contemporánea lo que la utopía era para la sociedad cristiana milenaria; el cine viene a tratar de cumplir ese sueño de las utopías en materializar, no a los propios terrenos de la fantasía, sino más bien, materializar las imágenes ficcionales que las hacen posible. Por lo tanto, el cine no ha destruido a las utopías, sólo a pavimentado su proceso de transformaciones materiales a través de una nueva erótica de las palabras y las imágenes. El cine, de este modo, es aquel espacio donde la animalidad metamorfoseada del animal utópico viene a cumplir -suspender- el deseo por el movimiento y su auto-constitución. Aunque -tal como nos recuerda Derrida-, “la humanidad, ya se trate de nuevas técnicas biogenéticas, de la virtualización multimediática o del nuevo espacio público, será un nuevo más allá ‘espectral’ de la oposición ‘vida/muerte’, Estado/sociedad civil/familia” (2003, p. 288). Por tanto, el cine no ha suplantado las formas escriturales y narrativas -propias de ‘una’ humanidad falogocéntrica-, más bien, ha renovado el viejo repertorio mimético de la pluma y el papel que postergaba la autoplástica dramática de los cuerpos, para dar paso al escritura de la luz sobre la tela como de proyección de éstos.

Es a partir de estas barruntas proposiciones que el pensamiento de la animalidad cinematográfica se antepone a la materialidad del cine, provocando un pensamiento de éste como articulación del imago con el comienzo de una presencia iluminada. Es aquí donde la astucia del animal literario -o bien, del animal literal-, se transforma en la búsqueda sensible de poder participar en la habladuría del drama. Cuando Epstein caducaba la vieja fórmula aristotélica de la ‘fábula’ y la ‘poesía trágica’ con la llegada del cine, celebraba en el instante las viejos reproches literarios: ya no existe la búsqueda imaginativa y mimética de la realidad fundada en la jerarquía de la palabra. El arte de las imágenes en movimiento nos enseñaba las cosas expresadas de forma consustancial y sin distancias. Sin embargo, esta vieja rivalidad ya se encontraba en el corazón contradictorio de la Literatura. Lo que Epstein celebraba no era más que los efectos de la antigua llegada de la novela. La novela tiene como efecto principal borrar las jerarquías que los cánones miméticos de la palabra, establecidos por sociedades literarias y grandes personajes históricos, fundaban sobre la descripción de la realidad. De esta manera, la literatura es genéticamente política y kinésica. Es decir, funda su razón de ser en la circulación de la palabra huérfana mediante su interrupción y su dislocación, y la reanudación de su puesta en marcha. El cine hereda de la literatura, aparte de las viejas rencillas, la capacidad de captura del movimiento divagante de las imágenes y las palabras. De este modo, existiría una condena contradictoria en la novela y el cine: la literalidad del animal literario –o bien, la cinematrografiedad del animal cinematográfico- es fundar legítimamente una escena bastarda e ilegítima. Esta pequeña maquinita genera movimiento tanto a las palabras como a las imágenes mediante la ‘fabula’ de su kinésica: es decir, el entrelazamiento y puesta en escena heredados de la fábula literaria, la forma plástica y la voz teatral, es la captura fabulosa del Bataille deseoso de la muerte. Por otra parte -al modo deleuziano-, esta animalidad no apuntaría a la fauna de actores y espectadores que circulan en el mundo del cine, los directores, actores y críticos. Esta animalidad es más bien, aquella anomalía que varía nuestra condición pasiva de consumidores de imágenes y espectáculos, ejercitando su presencia molecular en la selva de las imágenes. 1Es bastante aún más sugerente el comentario que realiza Anne Sauvagnarges sobre el devenir-animal en Deleuze; “el devenir-animal sirve pedagógicamente para poner de relieve el modo en que las multiplicidades se componen realmente por hecceidades. Cada multiplicidad es ‘simbiótica’ y mezcla todos los devenires (humanos, animales, moleculares). No hay, pues, un orden de regresión del hombre al animal, sino que todos los devenires son, en efecto, simbióticos y moleculares” (2006, pp. 133-134)

Pero ese espectador, propio de la animalidad cinematográfica, tampoco es herencia de la Literatura propiamente tal. Esa mirada expectante que recobra las imágenes perdidas por el realizador son aquellas imágenes subterráneas propuestas por Ruiz y su admiración por las ‘sombras chinescas’; su fascinación por el juegos de sombras. De hecho, el cine es el arte del juego de luces y sombras, así lo deja planteado Ruiz en su discurso de recibimiento del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Lyon, en el 2005: “Es la sombra, o más bien la oscuridad, la que permite construir, un poco a la manera de un puzle, el edificio, palacio mental o laberinto, en el que vive una fiera -una felgya, decían los antiguos vikingos-, y ese animal nos mira, nos acecha, y se apronta a devorarnos” (2013, p. 436). Como vemos, es desde el teatro y su escenografía de luces y sombras como se adscriben los prototipos de ensayos y obturadores que posteriormente el cine adoptará para sus procesos de filmación. El mismo Ruiz nos indicaba esto con amistad en su discurso: “queridos amigos, cuando vemos un minuto de película, lo que vemos son treinta segundos de negro filmado”. Pero es también la herencia de una animalidad que se constituye mediante el juego de luces y sombras; una técnica de la presencia que se resguarda dentro de una historia de la ausencia. La teatralidad del cine propone a la humanidad esa bestialidad que mediante las desfiguraciones -como sucedía en las posturas y pinturas de Bacon-, entregan la fuerza imperceptible de su aparición como humano.

Ahora bien, el secreto del espectador, en el urdir de sus imágenes que constituyen otra película, se verifica el gran potencial del cine: la inundación del mundo en el sujeto. El análisis que Rancière realiza sobre el teatro de Ibsen, verifica esa paso revolucionario del teatro clásico, de grandes personajes y representaciones, hacia un teatro donde el simbolismo de la puesta en escena, tanto de los personajes como de la misma escenografía, efectúa un mommentum en el espectador que se expresa mediante “las sensaciones mudas a través de las cuales un individuo cualquiera experimenta la acción silenciosa del mundo” (2013, p. 139). No se refiere a las travesías pasionales que vive un individuo de manera introspectiva. Todo apunta a que Ibsen –según Rancière- jugaba con las emociones humanas expresados en formatos no-humanos: sillones, mesas, puertas, ventanas, etc., es decir, mediante el decorado y la escenografía: “El nuevo drama tenderá cada vez más a confundir su realidad sensible con la realidad material de la escena, a conferir a la luz el poder del drama que ella iluminaba, y a la disposición de las puertas y las ventanas la intensidad dramática antaño puesta en mano de los personajes que las franqueaban para traer los mensajes de afuera” (pp. 139-140).

Como vemos, el intercambio de símbolos e imágenes que creaban un dispositivo sensor capaz de captar los ‘mensajes de afuera’ en el teatro de Ibsen, podríamos comprenderla como la innovación del teatro clásico hacia la ‘puesta en escena’ con las que el performance art contemporáneo y el cine han heredado en su interactividad con el espectador. Pero más considerable es aún la aparición de esta animalidad cinematográfica completamente contemplativa: es decir, el lector frente al libro y el espectador en la platea frente al actor, crearon esa animalidad ansiosa de movimiento; ansiosa por captar esos símbolos y signos que nos cautivaban para las transformaciones de lo sensible; literatura y teatro crearon la animalidad que el cine, mediante su técnica, moldeó en su nueva fábula y puesta en escena. Tanto frente al cine como frente al teatro la tragedia inmóvil prioriza la palabra para el espectador; el intercambio infinito de miradas y palabras que establecen ese secreto silencioso efectuado por el arte de la ‘puesta en escena’, rompe las fronteras que existían sobre los cuerpos y las arquitecturas de la vida, otorgando, de esta manera, un pensamiento capaz de transformar a la niña de Satantango (1994), de Béla Tarr, en el gato que ella misma tiene entre sus manos como un ovillo de lana, y ‘nosotros’ al acecho, cual animal, nos interponemos para que esa muerte nunca ocurra: la muerte inevitable del gato y de ella, ambos animales.

El zoon de lo cinematográfico, heredero de las historias y del théatron, es el que ocupa el espacio de la imaginación. Las multitudinarias salas de cine, el living con el televisor encendido, los dispositivos instantáneos, las proyecciones en grandes monumentos, dibujan lo que será el tercer espacio de coalición de lo visual con lo sonoro: “el espacio de la imaginación, que ocupa el lugar del espacio visual, debe eliminar la confrontación entre platea y escena en beneficio de un espacio onírico de asociaciones que englobe a ambos a partir de la dramaturgia visual y el paisaje sonoro” (Lehmann, 2013, p. 267). Estas palabras son de Hans-Ties Lehmann, y está definiendo las articulaciones materiales con las cuales el cine mudo dedicó toda su empresa. El acoplamiento entre el paisaje sonoro y la dramaturgia visual, modificaron ese contacto con el espectador hacia una activación del pensamiento de los contrarios: el pensamiento de la luz. Aunque algunos puedan decir que todo se puede saldar a través de la calibración y edición de los planos-secuencias que montan ya sea, o una obra teatral en la pantalla, o una forma de experimentación de lo visual -como lo es el video-arte-, a ambas les aparenta una distancia irreductible en esa técnica: la aceleración del suspenso; o sea, el tiempo que me doy para decir algo con imágenes.

Animalidades fabulosas, cuerpos ficcionados.

El animal cinematográfico es, estrictamente, fabuloso. Esto no quiere decir que esta animalidad sea sobresaliente, genial o fantástica. Tampoco es una suerte de reduccionismo temprano del cine en algún género literario. Lo fabuloso de estas animalidades se refieren a la capacidad ficcional de las imágenes, las palabras y sus montajes como antesala a la corporalidad de su técnica. Pero por sobre todo, lo fabuloso de la animalidad cinematográfica es la posibilidad de ficcionar el reparto de cuerpos que el cine entrega. En otras palabras, el animal fabuloso de la cinematografía es aquel que desliza todas las evoluciones de las técnicas del cine y la fotografía hacia un espacio de una aventura inteligible de sus materiales, buscando dar cuerpo a la danza de las palabras y las imágenes; al mismo tiempo que redistribuye el reparto de cuerpos cristalizado por la realidad de sus referentes. Es por este motivo que lo fabuloso apunta a alterar los vectores radicalizados que envían las imágenes, ya sea, a la pura experimentación caótica de ellas o a la politización consensuadas de lo que esas imágenes me quieren decir –por lo demás, a ambas las sostiene un sustrato poético de instalación que las hace posible mediante montaje, pero que no se reducen completamente a éste. Lo fabuloso es aquella estructura plástica que logra acoplar tanto lo central de los elementos cinematográficos como sus efectos inesperados, desplomando los montajes pensados por el cineasta. Y cuyo efecto principal es advertir la serie de transformaciones sensibles que ha generado el cine.

El cine, en su fabulosidad, es el arte de lo sensible por excelencia. No es sólo un arte de lo visible y lo sonoro. Es el arte de las transformaciones temporales y espaciales; el arte que modifica lo sensible en su reparto de los cuerpos. El cine, de esta manera, adopta la discordia de la palabra entre literatura y retórica. De aquí heredan la ‘errónea vulgata’ anteposición entre ficción y realidad, que no es más que una redistribución de los cuerpos en la realidad social y su contraparte de la promesa, pero que ha sido entendido como ‘el aspecto falso e iluso de la realidad’. El cine lograría que la articulación entre la ficción y la realidad no sea parte de un proceso conceptual antitético y simplista, sino que pase a ser un proceso dialéctico cuya materialidad plástica transforma el tejido sensible tanto del arte de las imágenes en movimiento y del animal cinematográfico –es decir, el espectador autoplástico. Esta corporalidad ficcionada se desliza en la superficie que las realidades consensuadas establecen en sus diversos dispositivos, logrando desfigurar los cuerpos que se proyectan en la tela, así como los cuerpos que se colocan en relación y que se reparten en la sala, el barrio, un museo o un espacio determinado. De aquí podemos inferir la transformación de esta doble corporalidad de la animalidad cinematográfica; por una parte, existe la corporalidad que logra configurar –y desfigurar- el cine mediante la escritura de luz y sombra sobre la tela. Y por otra parte aparece esa nueva configuración espacial de los cuerpos que determina esa realidad ajena al cine –o, más bien, esa realidad des-montada, distante, donde aparecen los gestos repetitivos de la animalidad liberados de los códigos ‘humanos’ que modelan y distribuyen los cuerpos en su materialidad vivida.

La relación entre una política de la ficción y su desarrollo material, necesita el despliegue temporal que encuentre su lógica sensible de percepción. La lógica temporal atribuida a este despliegue es la escena del disenso que cobra distancia de una temporalidad oficial del cine, o sea, la temporalidad del cineasta. Tal es la política del cinéfilo: no el programa político rebelde que pormenoriza el cine de masa, hollywoodense y de los grandes festivales, o, que se instala en las circunscripciones de un arte determinado, sino, es aquella práctica que logra adquirir su sabiduría mediante la toma de distancia de las imágenes y bajo sus propias traducciones en el arte de la escritura de la luz sobre la tela. Este ejercicio le permite diseñar su propio catálogo, su propio archivo. Ejercita su propia temporalidad respecto de los films, rompiendo las categorías que jerarquizan el arte de lo sensible; le permite desviar la mirada del movimiento biopolitizado del ojo-mecánico hacia una mirada distraída -pero no desatenta-, que desanuda la pureza supuesta del cine que equiparaba la mirada con el movimiento de la máquina. De esta manera, transforma e incorpora al cine como una vida expuesta a la pureza de los acontecimientos materiales y no como un arte moderno que transforma la vida: “la cinefilia ha cuestionado las categorías del modernismo artístico, no a través de la ridiculización del gran arte sino mediante el retorno a un anudamiento más íntimo y más oscuro entre las marcas del arte, las emociones del relato y el descubrimiento del esplendor que podía adoptar en la pantalla de luz en medio de una sala oscura el más común y corriente de los espectáculos (…) la impureza del arte” (Rancière, 2012, p. 11). De esta manera la cinefilia adopta lo fabuloso que, genéticamente, estructura al cine: la creación de un cuerpo-afecto. La creación de un cuerpo-afecto como animalidad acechadora de la instalación de una cosmología donde esta animalidad se inserta y experimenta sus transformaciones y desfiguraciones en su propia corporalidad.

Así y todo, la cinefilia también posee sus demarcaciones, transformaciones y experimentaciones. Cabe comprender que la cinefilia es esta animalidad fabulosa, donde los cuerpos se forman y deforman mediante el comentario del cine, virtualizando la poética de un comenzar; poética bastante sombría, y a veces ligera. Pero es un modo de expresión que ‘expone’ a los cuerpos que se encuentran en la sombra -y en la fila-, a la espera, en ocasiones, de algo que los transforme. Jean-Luc Nancy, en un brillante -e iluminador- ensayo sobre la cinefilia, nos entrega las siguientes apreciaciones: “El pasavistas era antaño un instrumento para proyectar las imágenes. El cinéfila va al pasavistas, que es un poco como una casa de citas, un lugar de paso, en todo caso de pasaje, está bien claro: entramos y salimos, no está hecho para quedarse ahí. No está hecho para estudiar en él ni para anudar unos vínculos duraderos. El cinéfila es lo puesto de su pariente el cinéfilo” (2013, p. 300). Lo poco tenue de la comparación en la que se desplaza Nancy, no se debe a su enredado estilo escritural proto-ontológico, sino que, bajo la consigna de descifrar al cinéfila, comprende la relación de los individuos, el cinematógrafo y el mundo del cine hacia la difuminación de sus figuras. El cinéfila, que es el “hombre común y corriente del cine”, comienza a habitar un mundo, llamado ‘cinemundo’: origen mundano del animal cinematográfico. Su capacidad de acecho y percepción es lo que ha transformado los cuerpos ficcionados en cuadros personales de Facebook, twitter o instagram. Ha permitido esquematizar animales fabulosos y acrobáticos en diversos y variados videos de Youtube. Y esto se debe a que el cine proyecta el mundo: hábitat del cinéfila, y objeto de discusión y categorización del cinéfilo. El cinéfila se empapa del mundo que proyecta el arte de luz y sombras; se encuentra ensamblado de partes que proyecta el cine con distintas personalidades, emociones y afecciones. Mientras que el cinéfilo sólo se dedica a pronunciar aún más su separación del cine, invadiendo el mundo de cine -mundo de realizadores, autores y actores- desde una postura racional de espectador-actor-conservador. La animalidad surgida desde el cinéfila, es aquella que logra ser esquematizada por el cine –sin dejarse llevar por lo espectacular o sensacional del cine, tal como lo entendía Guy Debord sobre el espectáculo y la alienación total sobre los individuos; o bien, por el ojo-mecánico biopolitizado. Es decir, el cinéfila es aquella animalidad que:

Cuando miramos un paisaje desde un tren, desde un avión o desde un coche, o bien cuando nos fijamos de repente en un objeto, en un detalle de un rostro o bien en un insecto, en cierto movimiento de aproximación de la mirada, cuando descubrimos una perspectiva de una calle, cuando apreciamos una situación digna de que se repare en ella, extraña, sorprendente o desconcertante, pero también tomando un café o bajando una escalera, (…) significa algo diferente de lo que puede significar ‘en pintura’ o bien ‘fotografiado’, tanto como ‘radiofónico’: significa que se produce un contacto y un intercambio, una suerte de coalescencia y de retroproyección de una espacio a otro (Nancy, 2013, p. 309).

Este es un momento fabuloso; es la majestuosidad del momento. Es cuando nuestro ojo se vuelve cámara sin necesitar ningún dispositivo en particular, y todo queda grabado en la memoria de nuestra piel.

El desenlace de este ensayo -con todas sus letras-, recalca el mundo residual de imágenes en el cual vive y se transforma la animalidad cinematográfica –el hábitat de los espectadores-de-la luz. Asimismo, el acecho ya se encuentra integrado en esa particular forma de habitar un mundo de cine: mundaneidad la fascinación por las luces y las sombras, donde el animal adquiere lo fabuloso del cine y se embarca en la empresa de ficcionar el cuerpo pre-existente. Tarea que no surge tan sólo como un ‘sujeto’ que admira el ‘objeto’ cine. Sino que también lo recorre una inquietud del movimiento general, cósmico, tal como lo describen estas románticas pero precisas palabras de Jean-Louis Schefer: “no se trata del movimiento que desencadena en primer lugar la movilidad general del mundo, sino de la inquietud añadida a este movimiento: ignoro también dónde imprimen su movimiento esos objetos y si no será en primer lugar en mí mismo: no soy por tanto exactamente espectador, soy el saber de su muerte previa” (1980, p. 177). Muero, por tanto, en el deseo del cine, de convertir al cinematógrafo en la vida de cada uno, como un film secretado de mi alma.

Bibliografía

Derrida, J. (2003). Mis humanidades del domingo. En Papel Máquina. La cinta de máquina de escribir y otras respuestas. Madrid: Trotta.

Lehmann, H. T.(2013). Teatro Posdramático. Murcia: CENDEAC-Ad Litteram.

Nancy, J. L.(2013). Cinéfila y cinemundo. En La partición de las artes. Valencia: Pre-textos/Universidad Politécnica de Valencia.

Rancière, J. (2013). Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires: Bordes/Manantial.

Rancière, J. (2013). Figuras de la historia. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Rancière, J. (2012). Las distancias del cine. Buenos Aires: Bordes/Manantial.

Ruiz, R. (2013). Poéticas del Cine. Santiago: Universidad Diego Portales.

Sauvagnarges, A. (2006). Deleuze. Animal al arte. Buenos Aires: Amorrortu.

Schefer, J. L.(1980). L’homme ordinaire du cinéma. Paris: Cahiers du cinéma/Gallimard.

Sloterdijk, P. (2012). Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica. Valencia: Pre-Textos.

Pérez, D. (2015). Zoon kiné, laFuga, 17. [Fecha de consulta: 2026-03-05] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/zoon-kine/748